El director Gregory Nava, ciudadano norteamericano de ascendencia mexicana, realizó en 1983 este melodrama acerca del desesperado y trágico viaje que se vieron forzados a realizar dos hermanos guatemaltecos, huyendo de la cacería que se estaba produciendo contra la población indígena en su país, bajo la dictadura de José Efraín Ríos Montt, en la búsqueda de una tierra donde pudieran crecer y desarrollarse personal y laboralmente, sin ser perseguidos o masacrados por pertenecer a la comunidad maya campesina. El film consiguió en su momento llegar a estar nominado en los premios Oscar por el capítulo de mejor guion original, y en 1996 fue calificado por Estados Unidos como “American Classic”, y como tal, registrado y conservado en la Biblioteca del Congreso de la referida nación.

El director Gregory Nava, ciudadano norteamericano de ascendencia mexicana, realizó en 1983 este melodrama acerca del desesperado y trágico viaje que se vieron forzados a realizar dos hermanos guatemaltecos, huyendo de la cacería que se estaba produciendo contra la población indígena en su país, bajo la dictadura de José Efraín Ríos Montt, en la búsqueda de una tierra donde pudieran crecer y desarrollarse personal y laboralmente, sin ser perseguidos o masacrados por pertenecer a la comunidad maya campesina. El film consiguió en su momento llegar a estar nominado en los premios Oscar por el capítulo de mejor guion original, y en 1996 fue calificado por Estados Unidos como “American Classic”, y como tal, registrado y conservado en la Biblioteca del Congreso de la referida nación.

Lamentablemente, el tema de la película, después de treinta años desde su realización, permanece de vigorosa actualidad, en un verano, el del 2015, en el que, por ejemplo, Hungría está planeando e incluso iniciando la construcción de una valla de 3,5 metros de alto a lo largo de los 175 kilómetros que comparte con Serbia, al objeto de evitar el masivo tráfico de personas que cruzan dicha frontera, huyendo de la guerra, de las cacerías étnicas o religiosas que se están desarrollando en países como Siria, Afganistán, Irak o Pakistán, mientras que a los políticos europeos se les llena la boca prometiendo soluciones insuficientes y obviando la legislación existente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o en la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que obliga a dar asistencia a refugiados y personas desplazadas. Y lo más triste todavía es que, como en la película El Norte, estamos hablando de personas que no emigran “únicamente” para salir de la pobreza de sus países de origen en la búsqueda de una vida económicamente más digna, sino que son colectivos que no tienen otra alternativa que huir al peligrar sus propias vidas por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. Son, en definitiva, refugiados que deberían ser recibidos por los países de “acogida”, otorgándoles toda la protección del derecho humano internacional de asilo.

El Norte se estructura en tres partes. La primera, discurre en Guatemala, donde observamos la existencia y costumbres de la población maya, su vida en comunidad, los difíciles y agotadores trabajos en el campo recogiendo granos de café, bajo la rígida vigilancia de supervisores, que amenazadoramente les conminan a laborar sin tregua. Frente a la amenaza del genocidio que sin prisa, pero sin pausa, van practicando las tropas gubernamentales sobre la población autóctona, Gregory Nava nos muestra una cultura alegre, ensoñadora, de colores intensos que lucen en las paredes de las casas o en sus vestimentas, personas de intensa espiritualidad, que conservan su propio idioma y cierran filas en torno a los suyos.

El Norte se estructura en tres partes. La primera, discurre en Guatemala, donde observamos la existencia y costumbres de la población maya, su vida en comunidad, los difíciles y agotadores trabajos en el campo recogiendo granos de café, bajo la rígida vigilancia de supervisores, que amenazadoramente les conminan a laborar sin tregua. Frente a la amenaza del genocidio que sin prisa, pero sin pausa, van practicando las tropas gubernamentales sobre la población autóctona, Gregory Nava nos muestra una cultura alegre, ensoñadora, de colores intensos que lucen en las paredes de las casas o en sus vestimentas, personas de intensa espiritualidad, que conservan su propio idioma y cierran filas en torno a los suyos.

La segunda parte transcurre en México, para ofrecernos un país totalmente empobrecido, sin rumbo, donde la lucha se presenta en la supervivencia diaria, encarnando la ciudad fronteriza de Tijuana, como un lugar de paso, sin moradores propios, pero abarrotada de personas, y donde aparece la lucha de la astucia, la sinvergonzonería y la delincuencia, esa especialmente abyecta que se practica frente al que ya no tiene nada. El tono colorido y de realismo mágico de la primera parte desaparece en esta y en la tercera, emergiendo únicamente en ciertos momentos de ensoñaciones de la pareja protagonista, Enrique y Rosa en la ficción.

En la última fase del film nos encontramos ya en Estados Unidos, en la California de los emigrantes hispanos, en sus casas suburbiales, en sus explotadores trabajos en fábricas textiles, restaurantes, como empleados de hogar de los blancos de pura cepa… Norteamérica los necesita como mano de obra barata, pero no los quiere; los retorna al otro lado de la frontera si los encuentra sin papeles, pero no pone obstáculos para que aprendan el idioma inglés. Una hipocresía que prefiere ignorar la condición de inmigrantes de tantos y tantos irlandeses, italianos o alemanes que en su momento viajaron a América, legal o ilegalmente, en búsqueda de una tierra próspera y una vida mejor.

Los actores, no profesionales, destilan autenticidad, como ya lo hicieron los que desarrollaron el neorrealismo italiano en su momento. El espíritu de compasión, la ilusión por un futuro con salidas dignas y la todavía credibilidad por la bondad del resto de seres humanos, lo plasman con sencillez y naturalidad. Con ello, el director consigue además la empatía del espectador con la odisea de los emigrantes, enfatizando el conjunto, igualmente, con una banda sonora de especial dramatismo; como muestra, el Adagio para Cuerdas de Samuel Barber o el Primer Concierto para Violonchelo y De Natura Sonoris nº 1 de Krzysztof Penderecki , utilizando además un sonido de percusión para producir tanto perturbación como fantasía.

Los actores, no profesionales, destilan autenticidad, como ya lo hicieron los que desarrollaron el neorrealismo italiano en su momento. El espíritu de compasión, la ilusión por un futuro con salidas dignas y la todavía credibilidad por la bondad del resto de seres humanos, lo plasman con sencillez y naturalidad. Con ello, el director consigue además la empatía del espectador con la odisea de los emigrantes, enfatizando el conjunto, igualmente, con una banda sonora de especial dramatismo; como muestra, el Adagio para Cuerdas de Samuel Barber o el Primer Concierto para Violonchelo y De Natura Sonoris nº 1 de Krzysztof Penderecki , utilizando además un sonido de percusión para producir tanto perturbación como fantasía.

La película, toda ella, está cargada de simbolismos mayas, como las mariposas blancas, que significan que hay un problema en la tierra, los peces muertos y las flores, vida y muerte, o las cabezas cortadas, que producen horror cósmico para los mayas. Pero sobre todo ello, prevalecen los círculos. La película se estructura en un círculo, comienza y acaba fatídicamente de la misma forma, con la explotación de la fuerza bruta y no de la inteligencia o razón, y esto se nos va recordando a lo largo de todo el metraje con lunas, ruedas, cabezas cortadas, tambores, hormigoneras, sombreros… Y como círculo estrella, ese túnel que se convierte en protagonista durante diez minutos, agobiando y aterrorizando al espectador de manera excepcional y angustiosa.

Estamos ante una película, no sólo muy lograda en su belleza fotográfica, en la naturalidad de los actores, en el sugestivo guion sin concesiones oportunistas; estamos además ante una película necesaria para no olvidar el drama de aquellos que no son libres en ningún lugar: en su tierra no hay espacio para ellos, los quieren matar; en otras tierras sólo hay pobreza: tampoco hay lugar; y en las sociedades opulentas, no son aceptados, si acaso explotados. En palabras de uno de los protagonistas: “…tal vez sólo muertos encontremos un lugarcito…”.

Tráiler:

Película ampliamente galardonada; nos sitúa frente a arquetipos que delimitan el mundo del hampa en base a una serie bien definida de estereotipos. El respeto a la “regla” en medio de extensiones que justifican la ambición y el poder, El padrino es una muestra cabal del comportamiento mafioso en todas sus dimensiones. Normas no escritas que rigen una especie de “derecho consuetudinario” paralelo. El filme recorre momentos que reafirman lógicas arraigadas en una cultura que pretende ser “importada”.

Película ampliamente galardonada; nos sitúa frente a arquetipos que delimitan el mundo del hampa en base a una serie bien definida de estereotipos. El respeto a la “regla” en medio de extensiones que justifican la ambición y el poder, El padrino es una muestra cabal del comportamiento mafioso en todas sus dimensiones. Normas no escritas que rigen una especie de “derecho consuetudinario” paralelo. El filme recorre momentos que reafirman lógicas arraigadas en una cultura que pretende ser “importada”.

La suerte de los directores europeos emigrados a Norteamérica en los primeros años del siglo XX, huyendo de las situaciones bélicas, fue disímil. Algunos como Lang lograron lo que muy pocos, fama y fortuna en el país de las oportunidades a la par que continuar una carrera que nunca desmeritó su trabajo anterior. F. W. Murnau, otro genio alemán tuvo menos suerte pues su prematura muerte debida a un accidente automovilístico en Santa Mónica, trunco su carrera no sin antes encontrar la censura y la rigidez de la industria americana. Su primer éxito americano Sunrise (1927), le concedería un Oscar a la mejor producción y está considerada uno de los mejores filmes de todos los tiempos. Seguidamente realiza Los 4 diablos y El pan nuestro de cada día, dos filmes magistrales envueltos en conflictos con las casas productoras y que constituyeron dos enormes fracasos. Finalmente, en 1931 Murnau emprende el proyecto de Tabú junto al documentalista pionero Richard Flaherty, pero dos visiones tan disimiles sobre la verdad cinematográfica colisionaron haciendo que este último abandonara el proyecto. La muerte de Murnau, siete días antes de la premiere en los Estados Unidos, hicieron que fuera un estreno póstumo.

La suerte de los directores europeos emigrados a Norteamérica en los primeros años del siglo XX, huyendo de las situaciones bélicas, fue disímil. Algunos como Lang lograron lo que muy pocos, fama y fortuna en el país de las oportunidades a la par que continuar una carrera que nunca desmeritó su trabajo anterior. F. W. Murnau, otro genio alemán tuvo menos suerte pues su prematura muerte debida a un accidente automovilístico en Santa Mónica, trunco su carrera no sin antes encontrar la censura y la rigidez de la industria americana. Su primer éxito americano Sunrise (1927), le concedería un Oscar a la mejor producción y está considerada uno de los mejores filmes de todos los tiempos. Seguidamente realiza Los 4 diablos y El pan nuestro de cada día, dos filmes magistrales envueltos en conflictos con las casas productoras y que constituyeron dos enormes fracasos. Finalmente, en 1931 Murnau emprende el proyecto de Tabú junto al documentalista pionero Richard Flaherty, pero dos visiones tan disimiles sobre la verdad cinematográfica colisionaron haciendo que este último abandonara el proyecto. La muerte de Murnau, siete días antes de la premiere en los Estados Unidos, hicieron que fuera un estreno póstumo.

Tenso melodrama moderado y dosificado en una estructura a lo Faradhi. Esta vez, la intriga opera en orden cronológico, con poco tiempo de espera la caja de sorpresas se va nutriendo de aperturas varias hasta redondear una historia donde la culpa circula de manera alternativa entre los personajes.

Tenso melodrama moderado y dosificado en una estructura a lo Faradhi. Esta vez, la intriga opera en orden cronológico, con poco tiempo de espera la caja de sorpresas se va nutriendo de aperturas varias hasta redondear una historia donde la culpa circula de manera alternativa entre los personajes.

El protagonista de esta película es un reportero de la televisión griega (Gregory Karr). Mientras se dirige a la frontera entre Grecia y Albania, recuerda con voz en off un incidente que sucedió en el Pireo, en el que unos polizones de un barco heleno se tiraron al agua y se ahogaron, tras denegarse su petición de asilo. Theo Angelopoulos detiene su cámara frente a los cuerpos flotando en el mar. La música se interrumpe. Desesperación cuyo reflejo encontraremos en el lugar en el que se dirige el periodista. Allí se apilan miles de refugiados ilegales a la espera de que el gobierno griego les permita ir “a otro lugar”. Son kurdos, turcos, albaneses, polacos, rumanos, iraníes, todos amontonados en la penuria. Se trata de desplazados a causa del conflicto de los Balcanes que esperan, esperan, esperan… El director griego introduce la trama de la desaparición de un famoso político que se esfumó años atrás, sin que jamás volviera a dar señales de vida. Nuestro periodista cree reconocerlo entre aquellos seres olvidados en tierra de nadie.

El protagonista de esta película es un reportero de la televisión griega (Gregory Karr). Mientras se dirige a la frontera entre Grecia y Albania, recuerda con voz en off un incidente que sucedió en el Pireo, en el que unos polizones de un barco heleno se tiraron al agua y se ahogaron, tras denegarse su petición de asilo. Theo Angelopoulos detiene su cámara frente a los cuerpos flotando en el mar. La música se interrumpe. Desesperación cuyo reflejo encontraremos en el lugar en el que se dirige el periodista. Allí se apilan miles de refugiados ilegales a la espera de que el gobierno griego les permita ir “a otro lugar”. Son kurdos, turcos, albaneses, polacos, rumanos, iraníes, todos amontonados en la penuria. Se trata de desplazados a causa del conflicto de los Balcanes que esperan, esperan, esperan… El director griego introduce la trama de la desaparición de un famoso político que se esfumó años atrás, sin que jamás volviera a dar señales de vida. Nuestro periodista cree reconocerlo entre aquellos seres olvidados en tierra de nadie.

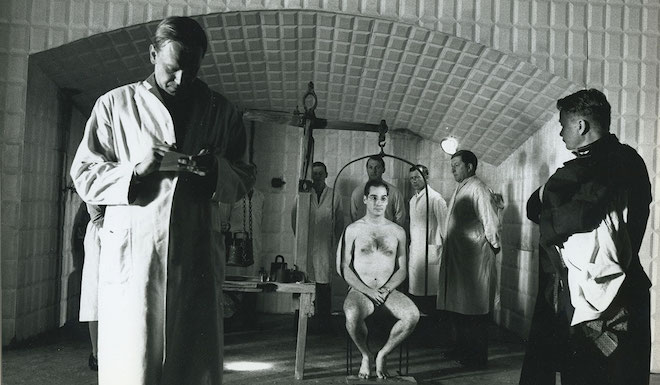

El final de la Segunda Guerra Mundial supuso para Japón una severa y cruda derrota. Acababa de ser víctima de los bombardeos atómicos de Hirosima y Nagasaki y las tropas americanas desembarcaron en su territorio para proceder al desmantelamiento total del régimen militar nipón. El general MacArthur, en su calidad de comandante supremo de las Potencias Aliadas en el país, obligó al emperador Hiroito a renunciar como autoridad religiosa. La capitulación sin condiciones de la nación supuso la aprobación de una nueva Constitución y las fuerzas ocupantes introdujeron intensas reformas que consolidaron la soberanía popular, se transformó al monarca en símbolo del Estado y de la unidad de la nación, las dos cámaras se hicieron electivas, así como al gobierno responsable ante el Parlamento, además de a la judicatura independiente. Las restricciones económicas y fiscales establecidas no se suavizaron hasta 1950, cuando comienza la guerra de Corea, al convertirse Japón en una valiosa base para las fuerzas americanas.

El final de la Segunda Guerra Mundial supuso para Japón una severa y cruda derrota. Acababa de ser víctima de los bombardeos atómicos de Hirosima y Nagasaki y las tropas americanas desembarcaron en su territorio para proceder al desmantelamiento total del régimen militar nipón. El general MacArthur, en su calidad de comandante supremo de las Potencias Aliadas en el país, obligó al emperador Hiroito a renunciar como autoridad religiosa. La capitulación sin condiciones de la nación supuso la aprobación de una nueva Constitución y las fuerzas ocupantes introdujeron intensas reformas que consolidaron la soberanía popular, se transformó al monarca en símbolo del Estado y de la unidad de la nación, las dos cámaras se hicieron electivas, así como al gobierno responsable ante el Parlamento, además de a la judicatura independiente. Las restricciones económicas y fiscales establecidas no se suavizaron hasta 1950, cuando comienza la guerra de Corea, al convertirse Japón en una valiosa base para las fuerzas americanas.

Barbra Streisand es mucho más que una actriz, una cantante o una directora de cine; es una estrella, sin más. Ella, en sí misma, constituye todo un género, y ha dado al séptimo arte algunos momentos memorables, tanto delante como detrás de las cámaras. Ganó el Oscar y el Globo de Oro por su primera película, Funny Girl (William Wyler, 1968), y algunas de sus actuaciones imprescindibles las encontramos en títulos como ¿Qué me pasa, doctor? (What’s Up, Doc, Peter Bogdanovich, 1972) o Tal como éramos (The Way We Were, Sydney Pollack, 1973). Su primer proyecto como directora fue el musical Yentl (1983), al que siguieron un melodrama psicológico, El príncipe de las mareas (1991), y una comedia romántica, El amor tiene dos caras (The Mirror Has Two Faces, 1996).

Barbra Streisand es mucho más que una actriz, una cantante o una directora de cine; es una estrella, sin más. Ella, en sí misma, constituye todo un género, y ha dado al séptimo arte algunos momentos memorables, tanto delante como detrás de las cámaras. Ganó el Oscar y el Globo de Oro por su primera película, Funny Girl (William Wyler, 1968), y algunas de sus actuaciones imprescindibles las encontramos en títulos como ¿Qué me pasa, doctor? (What’s Up, Doc, Peter Bogdanovich, 1972) o Tal como éramos (The Way We Were, Sydney Pollack, 1973). Su primer proyecto como directora fue el musical Yentl (1983), al que siguieron un melodrama psicológico, El príncipe de las mareas (1991), y una comedia romántica, El amor tiene dos caras (The Mirror Has Two Faces, 1996). El príncipe de las mareas es la trasposición de la novela homónima de Pat Conroy, quien ha firmado el guion junto a Becky Johnson. Narra la historia de Tom Wingo (Nick Nolte), profesor de literatura y entrenador de fútbol americano que, en un momento de crisis vital y matrimonial, debe abandonar Carolina del Sur y viajar a Nueva York, ya que su hermana gemela, Savannah (Melinda Dillon), ha intentado suicidarse. Todo el metraje se basa en dos dualidades: pasado y presente, por un lado; y la vida sureña frente a la vida neoyorquina, por otro. Sobre esos dos ejes se va explorando la vida de la familia Wingo a través de sus componentes, y flota sobre ella una terrible ausencia, la del hermano mayor, Luke, muerto un par de años antes y al que nunca llegamos a conocer de adulto. Barbra Streisand, que se reserva el papel de una psiquiatra judía de Brooklyn, rubrica un melodrama prototípico que nos enseña a enfrentarnos a nuestro propio pasado con valentía y a aceptar los defectos y miserias de aquellos que nos rodean; solo así se consigue sobrevivir en el presente.

El príncipe de las mareas es la trasposición de la novela homónima de Pat Conroy, quien ha firmado el guion junto a Becky Johnson. Narra la historia de Tom Wingo (Nick Nolte), profesor de literatura y entrenador de fútbol americano que, en un momento de crisis vital y matrimonial, debe abandonar Carolina del Sur y viajar a Nueva York, ya que su hermana gemela, Savannah (Melinda Dillon), ha intentado suicidarse. Todo el metraje se basa en dos dualidades: pasado y presente, por un lado; y la vida sureña frente a la vida neoyorquina, por otro. Sobre esos dos ejes se va explorando la vida de la familia Wingo a través de sus componentes, y flota sobre ella una terrible ausencia, la del hermano mayor, Luke, muerto un par de años antes y al que nunca llegamos a conocer de adulto. Barbra Streisand, que se reserva el papel de una psiquiatra judía de Brooklyn, rubrica un melodrama prototípico que nos enseña a enfrentarnos a nuestro propio pasado con valentía y a aceptar los defectos y miserias de aquellos que nos rodean; solo así se consigue sobrevivir en el presente. La música de James Newton Howard y la fotografía de Stephen Goldblatt crean un magnífico marco para un reparto extraordinario, encabezado por la propia Streisand y por Nick Nolte, que interpreta uno de los mejores papeles de toda su carrera, pues consigue dotar de una enorme profundidad a su personaje en su primer papel dramático. La galería de secundarios es francamente espectacular, si bien destacan, entre todos ellos, Kate Nelligan como Lila, la madre egoísta, ambiciosa y orgullosa, y Melinda Dillon, que encarna a la frágil Savannah, una poeta del sur afincada en Nueva York. De hecho, el título de la película proviene del de un libro de poemas que la propia Savannah le dedica a su hermano.

La música de James Newton Howard y la fotografía de Stephen Goldblatt crean un magnífico marco para un reparto extraordinario, encabezado por la propia Streisand y por Nick Nolte, que interpreta uno de los mejores papeles de toda su carrera, pues consigue dotar de una enorme profundidad a su personaje en su primer papel dramático. La galería de secundarios es francamente espectacular, si bien destacan, entre todos ellos, Kate Nelligan como Lila, la madre egoísta, ambiciosa y orgullosa, y Melinda Dillon, que encarna a la frágil Savannah, una poeta del sur afincada en Nueva York. De hecho, el título de la película proviene del de un libro de poemas que la propia Savannah le dedica a su hermano. El príncipe de las mareas comienza con una voz en off que pertenece al propio Tom. Al mismo tiempo, se muestran las marismas de Carolina del Sur, lugar en el que pasó la infancia la familia Wingo. El pasado es fundamental en esta cinta, de ahí los numerosos flashbacks, fruto de las conversaciones de Tom con la doctora Lowenstein. La suya fue una infancia tormentosa, dominada por la relación violenta entre sus padres. La familia esconde, además, un terrible secreto oculto tras la palabra “Callanwolde”, que se resuelve en una escena durísima, muy poco habitual en el cine comercial, al menos en el momento de su estreno.

El príncipe de las mareas comienza con una voz en off que pertenece al propio Tom. Al mismo tiempo, se muestran las marismas de Carolina del Sur, lugar en el que pasó la infancia la familia Wingo. El pasado es fundamental en esta cinta, de ahí los numerosos flashbacks, fruto de las conversaciones de Tom con la doctora Lowenstein. La suya fue una infancia tormentosa, dominada por la relación violenta entre sus padres. La familia esconde, además, un terrible secreto oculto tras la palabra “Callanwolde”, que se resuelve en una escena durísima, muy poco habitual en el cine comercial, al menos en el momento de su estreno. En cierto modo, la muerte del hermano mayor, ocurrida dos años antes, es el verdadero incidente desencadenante, el hecho que se encuentra en el origen remoto del intento de suicido de Savannah y de la depresión por la que está pasando Tom. Cuando Tom abandona el sur y va a Nueva York, inicia un camino de redención, de salvación, que solo va a ser posible gracias a la relación que establece con la doctora Lowenstein. Tom no es el único que se salva, ya que también se redimen su hermana e incluso su padre, Henry (Brad Sullivan), quien, a pesar de su carácter violento y despiadado, se ha convertido en un abuelo entrañable para sus nietas, las tres hijas de Tom. Al final, El príncipe de las mareas, como todo buen melodrama, ofrece una lectura en clave ética: es necesario aceptar el propio pasado y ser capaces de perdonar a quienes nos rodean, pero el perdón debe comenzar siempre por uno mismo.

En cierto modo, la muerte del hermano mayor, ocurrida dos años antes, es el verdadero incidente desencadenante, el hecho que se encuentra en el origen remoto del intento de suicido de Savannah y de la depresión por la que está pasando Tom. Cuando Tom abandona el sur y va a Nueva York, inicia un camino de redención, de salvación, que solo va a ser posible gracias a la relación que establece con la doctora Lowenstein. Tom no es el único que se salva, ya que también se redimen su hermana e incluso su padre, Henry (Brad Sullivan), quien, a pesar de su carácter violento y despiadado, se ha convertido en un abuelo entrañable para sus nietas, las tres hijas de Tom. Al final, El príncipe de las mareas, como todo buen melodrama, ofrece una lectura en clave ética: es necesario aceptar el propio pasado y ser capaces de perdonar a quienes nos rodean, pero el perdón debe comenzar siempre por uno mismo. Los años 70, proclives al cine de catástrofes de todo tipo, no podía obviar el colapso que podía provocar la idea del desparrame de un virus de rápida propagación que pondría en peligro a la humanidad. En esta tesitura se sitúa

Los años 70, proclives al cine de catástrofes de todo tipo, no podía obviar el colapso que podía provocar la idea del desparrame de un virus de rápida propagación que pondría en peligro a la humanidad. En esta tesitura se sitúa

Mar adentro, en la intimidad, un misterio sin resolver. Incursionamos en los rasgos de una paternidad inconclusa. El examen a fondo se desvía de contenidos específicos para centrarse en la globalidad de un maltrato no exento de “buenas intenciones”.

Mar adentro, en la intimidad, un misterio sin resolver. Incursionamos en los rasgos de una paternidad inconclusa. El examen a fondo se desvía de contenidos específicos para centrarse en la globalidad de un maltrato no exento de “buenas intenciones”.

Stanley Kubrick estrenó El resplandor en 1980. En su filmografía, se encuentra situada entre el fracaso comercial de Barry Lyndon (1975) y La chaqueta metálica (Full Metal Jacket, 1987). Era la primera vez que se adentraba en el género de terror. Al parecer, un ejecutivo de la Warner le envió la novela homónima de Stephen King y se interesó inmediatamente. No obstante, para la elaboración del guion no contó con King, sino que contrató la colaboración de la también escritora Diane Johnson, experta en novela gótica. En realidad, Kubrick no estaba exactamente interesado en trabajar sobre espíritus malignos y fantasmas, base principal del libro de Stephen King. Lo que al cineasta en verdad le fascinaba era el desarrollo de los desvaríos psicológicos de un protagonista a la búsqueda de la destrucción, tanto de su familia, como de sí mismo. El resultado es una combinación de géneros que impide su inclusión en uno determinado.

Stanley Kubrick estrenó El resplandor en 1980. En su filmografía, se encuentra situada entre el fracaso comercial de Barry Lyndon (1975) y La chaqueta metálica (Full Metal Jacket, 1987). Era la primera vez que se adentraba en el género de terror. Al parecer, un ejecutivo de la Warner le envió la novela homónima de Stephen King y se interesó inmediatamente. No obstante, para la elaboración del guion no contó con King, sino que contrató la colaboración de la también escritora Diane Johnson, experta en novela gótica. En realidad, Kubrick no estaba exactamente interesado en trabajar sobre espíritus malignos y fantasmas, base principal del libro de Stephen King. Lo que al cineasta en verdad le fascinaba era el desarrollo de los desvaríos psicológicos de un protagonista a la búsqueda de la destrucción, tanto de su familia, como de sí mismo. El resultado es una combinación de géneros que impide su inclusión en uno determinado.

Palma de Oro en Cannes, en 1997, esta película singular me dejó perplejo cuando la vi por primera vez. Volviendo a verla después de años, sigue pareciéndome algo hermética y me sigue dejando perplejo y algo irritado, ya que me parece que no hay preocupación del cineasta de que la mayoría de los espectadores tenga acceso a ella.

Palma de Oro en Cannes, en 1997, esta película singular me dejó perplejo cuando la vi por primera vez. Volviendo a verla después de años, sigue pareciéndome algo hermética y me sigue dejando perplejo y algo irritado, ya que me parece que no hay preocupación del cineasta de que la mayoría de los espectadores tenga acceso a ella.

La última entrega de la trilogía basada en la obra literaria de J.R.R. Tolkien guarda un aire de término y despedida. La superproducción iniciada el año 2000 tenía por objetivo llevar al celuloide el complejo mundo nacido de la pluma del escritor inglés. En ese sentido, el largometraje cumple su función con creces, ya que logra conectar con un público lector por medio de un lenguaje cinematográfico asociado a los códigos narrativos presentes en la obra de Tolkien. En ese sentido, Peter Jackson explora la dimensión fílmica del relato escrito. Así también esta trilogía ha tenido un efecto inverso, aproximando a los cinéfilos a la literatura de la Tierra Media. Considerando estos antecedentes, el visionando de la película a casi dos décadas de su estreno aún mantiene la misma frescura, lo que está condicionado por la construcción visual de la cinta.

La última entrega de la trilogía basada en la obra literaria de J.R.R. Tolkien guarda un aire de término y despedida. La superproducción iniciada el año 2000 tenía por objetivo llevar al celuloide el complejo mundo nacido de la pluma del escritor inglés. En ese sentido, el largometraje cumple su función con creces, ya que logra conectar con un público lector por medio de un lenguaje cinematográfico asociado a los códigos narrativos presentes en la obra de Tolkien. En ese sentido, Peter Jackson explora la dimensión fílmica del relato escrito. Así también esta trilogía ha tenido un efecto inverso, aproximando a los cinéfilos a la literatura de la Tierra Media. Considerando estos antecedentes, el visionando de la película a casi dos décadas de su estreno aún mantiene la misma frescura, lo que está condicionado por la construcción visual de la cinta.

El 19 de diciembre de 2001 se estrenaba la primera película de la trilogía de The Lord of the Rings, de Peter Jackson (2001), una obra que revolucionó la industria del cine. Este diciembre cumple veinte años de su estreno y el paso del tiempo la ha dejado intacta. Sigue estando igual de viva como el día de su llegada.

El 19 de diciembre de 2001 se estrenaba la primera película de la trilogía de The Lord of the Rings, de Peter Jackson (2001), una obra que revolucionó la industria del cine. Este diciembre cumple veinte años de su estreno y el paso del tiempo la ha dejado intacta. Sigue estando igual de viva como el día de su llegada.

La excepcionalidad prolongada en la que vivimos a causa de la pandemia que azota el mundo desde finales de 2019 (aunque no fuimos conscientes de ella hasta bien entrado 2020) provoca que las salas de cine se enfrenten a uno de los momentos más duros de toda su existencia. Paradójicamente, esa misma circunstancia ha propiciado, al menos en España, una interesantísima política de reestrenos que nunca se había dado, al menos de forma generalizada, de manera que las películas más taquilleras (aun siendo esa taquilla bastante magra) sean reestrenos de títulos de hace veinte años.

La excepcionalidad prolongada en la que vivimos a causa de la pandemia que azota el mundo desde finales de 2019 (aunque no fuimos conscientes de ella hasta bien entrado 2020) provoca que las salas de cine se enfrenten a uno de los momentos más duros de toda su existencia. Paradójicamente, esa misma circunstancia ha propiciado, al menos en España, una interesantísima política de reestrenos que nunca se había dado, al menos de forma generalizada, de manera que las películas más taquilleras (aun siendo esa taquilla bastante magra) sean reestrenos de títulos de hace veinte años.

Casi once años han pasado desde que la original trilogía del anillo llegó a su fin. ¿Y qué se puede decir todavía que no se haya dicho ya? Las historias de Frodo y los Hobbits, de Gandalf el mago y Aragorn el montaraz, forman parte de la cultura popular de la actual generación, y aunque bien es cierto que también fueron acreedoras de un fenómeno similar cuando los libros aparecieron, las películas de Peter Jackson dieron a conocer el maravilloso mundo de Tolkien a gente como yo.

Casi once años han pasado desde que la original trilogía del anillo llegó a su fin. ¿Y qué se puede decir todavía que no se haya dicho ya? Las historias de Frodo y los Hobbits, de Gandalf el mago y Aragorn el montaraz, forman parte de la cultura popular de la actual generación, y aunque bien es cierto que también fueron acreedoras de un fenómeno similar cuando los libros aparecieron, las películas de Peter Jackson dieron a conocer el maravilloso mundo de Tolkien a gente como yo. Fue aproximadamente un año más tarde cuando vi las películas. ¿Qué sabía de directores? Únicamente conocía a Tim Burton. Así que al leer los créditos mi pregunta innata fue: ¿Peter Quién? En fin, no importa. La Comunidad del Anillo fue todo lo que esperé; la adaptación perfecta. Ver el mundo que imaginé plasmado en la pantalla de mi televisor era una experiencia aterradora y placentera al mismo tiempo. Sin embargo, había algo más. Algo diferente.

Fue aproximadamente un año más tarde cuando vi las películas. ¿Qué sabía de directores? Únicamente conocía a Tim Burton. Así que al leer los créditos mi pregunta innata fue: ¿Peter Quién? En fin, no importa. La Comunidad del Anillo fue todo lo que esperé; la adaptación perfecta. Ver el mundo que imaginé plasmado en la pantalla de mi televisor era una experiencia aterradora y placentera al mismo tiempo. Sin embargo, había algo más. Algo diferente. Cuando llegué a El Retorno del Rey, cambió por completo mi percepción del cine. Había entre sus imágenes un alma, una meticulosidad de la cual no estaba consciente, pero que transformaba La Tierra Media en algo muy real, tan real como para alegrarme, emocionarme, temer o sufrir por lo que sucedía ahí. Lo que hoy podría desglosar en esta “crítica”, gracias a las cosas que he aprendido, ya lo han analizado muchos en el pasado, así que no perderé tiempo en ello. Porque en ese entonces mi pensamiento no analizó el guion y su estructura. Tampoco exploró la fotografía ni extrajo los usos del lenguaje cinematográfico. En ese entonces, y es la sensación que todavía me invade mientras escribo estas líneas, fue: esta película tiene alma. Está viva.

Cuando llegué a El Retorno del Rey, cambió por completo mi percepción del cine. Había entre sus imágenes un alma, una meticulosidad de la cual no estaba consciente, pero que transformaba La Tierra Media en algo muy real, tan real como para alegrarme, emocionarme, temer o sufrir por lo que sucedía ahí. Lo que hoy podría desglosar en esta “crítica”, gracias a las cosas que he aprendido, ya lo han analizado muchos en el pasado, así que no perderé tiempo en ello. Porque en ese entonces mi pensamiento no analizó el guion y su estructura. Tampoco exploró la fotografía ni extrajo los usos del lenguaje cinematográfico. En ese entonces, y es la sensación que todavía me invade mientras escribo estas líneas, fue: esta película tiene alma. Está viva. Al día de hoy, me gusta visitar su trilogía solo cuando es necesario, y apartar El Retorno del Rey siempre para el final, como debe ser. No quiero desgastar las emociones; esas sensaciones que con los años ahora también van cargadas de nostalgia. Sé que hablo como si estuviese en los últimos años de mi vida, como si las películas tuvieran cincuenta años, o más. No es así, por supuesto. Pero transportarme a la Tierra Media es lo más cerca que he estado de la magia. Todavía me lleno de temor cuando Frodo entra en la guarida de Ella-Laraña. Me enfurece la locura de Denethor. Mi corazón se encoge cada vez que Sam dice “Vamos, Sr. Frodo. No puedo llevarlo por usted, ¡pero lo puedo cargar a usted!”. Hay un espacio muy particular en mi cabeza para todos estos sucesos, y en retrospectiva puedo decir que el filme de Jackson no solo me inspiró a dedicarme al cine. Además, moldeó parte de mis costumbres como autor, y por ende, como persona.

Al día de hoy, me gusta visitar su trilogía solo cuando es necesario, y apartar El Retorno del Rey siempre para el final, como debe ser. No quiero desgastar las emociones; esas sensaciones que con los años ahora también van cargadas de nostalgia. Sé que hablo como si estuviese en los últimos años de mi vida, como si las películas tuvieran cincuenta años, o más. No es así, por supuesto. Pero transportarme a la Tierra Media es lo más cerca que he estado de la magia. Todavía me lleno de temor cuando Frodo entra en la guarida de Ella-Laraña. Me enfurece la locura de Denethor. Mi corazón se encoge cada vez que Sam dice “Vamos, Sr. Frodo. No puedo llevarlo por usted, ¡pero lo puedo cargar a usted!”. Hay un espacio muy particular en mi cabeza para todos estos sucesos, y en retrospectiva puedo decir que el filme de Jackson no solo me inspiró a dedicarme al cine. Además, moldeó parte de mis costumbres como autor, y por ende, como persona. En el momento en que se estrenó El show de Truman, había fronteras que la televisión no se había atrevido a cruzar, límites que no se había atrevido a transgredir. Me refiero, claro está, a la presencia en nuestras pantallas de programas como Gran Hermano, formato que, ya desde su propio título, homenajeaba sin ningún pudor a la excelente distopía de Orwell, 1984. El show de Truman, en realidad, es una película sobre el programa de televisión homónimo. De hecho, su metraje no comienza con los títulos de crédito habituales (que aparecerán al final), sino con la cabecera del programa, en la que comprobamos que todos los habitantes de Seaheaven, excepto Truman Burbank (Jim Carrey), son actores que se mueven en un plató gigante, una especie de ciudad ideal, utópica. Como afirma Christof (Ed Harris), el gurú de la televisión que ha creado el programa, todo es mentira salvo Truman: él es auténtico, él es “de verdad”.

En el momento en que se estrenó El show de Truman, había fronteras que la televisión no se había atrevido a cruzar, límites que no se había atrevido a transgredir. Me refiero, claro está, a la presencia en nuestras pantallas de programas como Gran Hermano, formato que, ya desde su propio título, homenajeaba sin ningún pudor a la excelente distopía de Orwell, 1984. El show de Truman, en realidad, es una película sobre el programa de televisión homónimo. De hecho, su metraje no comienza con los títulos de crédito habituales (que aparecerán al final), sino con la cabecera del programa, en la que comprobamos que todos los habitantes de Seaheaven, excepto Truman Burbank (Jim Carrey), son actores que se mueven en un plató gigante, una especie de ciudad ideal, utópica. Como afirma Christof (Ed Harris), el gurú de la televisión que ha creado el programa, todo es mentira salvo Truman: él es auténtico, él es “de verdad”. En El show de Truman confluyen dos talentos creativos de primer orden. Por un lado, Peter Weir, que es, sin duda, uno de los grandes directores australianos, aunque ya hace bastante tiempo que está perfectamente integrado en el sistema de producción de Hollywood. Comenzó su carrera con un buen número de cortometrajes y algunos largometrajes de corte innovador y experimental, como Los coches que devoraron París (The Cars That Ate Paris, 1974), Picnic en Hanging Rock (Picnic at Hanging Rock, 1975), La última ola (The Last Wave, 1977) y El visitante (The Plumber, 1979), pero empieza a ser conocido en los años ochenta, con títulos como Gallipoli (1981), El año que vivimos peligrosamente (The Year of Living Dangerously, 1982), Único testigo (Witness, 1985), La costa de los mosquitos (The Mosquito Coast, 1986) y El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1989). En los noventa, dirige tres películas, Matrimonio de conveniencia (Green Card, 1990), Sin miedo a la vida (Fearless, 1993) y El show de Truman (1998), mientras que en la última década solo ha dirigido dos, Master and Commander: The Far Side of the World (2003) y la reciente Camino a la libertad (The Way Back, 2010). Por otro lado, Andrew Niccol, el guionista, que ha participado también en el guion de La terminal (The Terminal, Steven Spielberg, 2004) y ha escrito y dirigido títulos como Gattaca (1997), S1M0NE (2002), El señor de la guerra (Lord of War, 2005) y la más reciente In Time (2011). Lo cierto es que el guion de Niccol en manos de Weir se ha convertido en un clásico de los años noventa, una película que no solo no ha envejecido, sino que adquiere más vigencia en un mundo en el que cada vez nos sentimos más observados.

En El show de Truman confluyen dos talentos creativos de primer orden. Por un lado, Peter Weir, que es, sin duda, uno de los grandes directores australianos, aunque ya hace bastante tiempo que está perfectamente integrado en el sistema de producción de Hollywood. Comenzó su carrera con un buen número de cortometrajes y algunos largometrajes de corte innovador y experimental, como Los coches que devoraron París (The Cars That Ate Paris, 1974), Picnic en Hanging Rock (Picnic at Hanging Rock, 1975), La última ola (The Last Wave, 1977) y El visitante (The Plumber, 1979), pero empieza a ser conocido en los años ochenta, con títulos como Gallipoli (1981), El año que vivimos peligrosamente (The Year of Living Dangerously, 1982), Único testigo (Witness, 1985), La costa de los mosquitos (The Mosquito Coast, 1986) y El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1989). En los noventa, dirige tres películas, Matrimonio de conveniencia (Green Card, 1990), Sin miedo a la vida (Fearless, 1993) y El show de Truman (1998), mientras que en la última década solo ha dirigido dos, Master and Commander: The Far Side of the World (2003) y la reciente Camino a la libertad (The Way Back, 2010). Por otro lado, Andrew Niccol, el guionista, que ha participado también en el guion de La terminal (The Terminal, Steven Spielberg, 2004) y ha escrito y dirigido títulos como Gattaca (1997), S1M0NE (2002), El señor de la guerra (Lord of War, 2005) y la más reciente In Time (2011). Lo cierto es que el guion de Niccol en manos de Weir se ha convertido en un clásico de los años noventa, una película que no solo no ha envejecido, sino que adquiere más vigencia en un mundo en el que cada vez nos sentimos más observados. En cuanto al reparto, los dos actores que llevan el peso de la cinta son Jim Carrey, en su primer papel dramático, y Ed Harris. Ambos resultaron galardonados con el Globo de Oro por sus actuaciones, el primero como actor dramático y el segundo como mejor actor de reparto. Carrey aparece prácticamente a lo largo de todo el metraje, mientras que Harris tiene unas intervenciones muy breves pero intensas. Aunque Christof es quien ha creado a Truman para el mundo televisivo, nunca llegarán realmente a encontrarse, aunque sí hablan al final de la película. Completan el reparto Laura Linney y Noah Emmerich, como los actores que encarnan a la esposa y al mejor amigo de Truman, respectivamente, y Natascha McElhone, que encarna a una ex actriz del programa convertida en una activista que quiere que Truman descubra la verdad.

En cuanto al reparto, los dos actores que llevan el peso de la cinta son Jim Carrey, en su primer papel dramático, y Ed Harris. Ambos resultaron galardonados con el Globo de Oro por sus actuaciones, el primero como actor dramático y el segundo como mejor actor de reparto. Carrey aparece prácticamente a lo largo de todo el metraje, mientras que Harris tiene unas intervenciones muy breves pero intensas. Aunque Christof es quien ha creado a Truman para el mundo televisivo, nunca llegarán realmente a encontrarse, aunque sí hablan al final de la película. Completan el reparto Laura Linney y Noah Emmerich, como los actores que encarnan a la esposa y al mejor amigo de Truman, respectivamente, y Natascha McElhone, que encarna a una ex actriz del programa convertida en una activista que quiere que Truman descubra la verdad. Lo más curioso de esta película, que es una versión cinematográfica del mito de la caverna de Platón, es que nos advertía sobre los peligros de la televisión (y de las telecomunicaciones en general) justo en un momento en el que todavía no se había generalizado el uso de internet. Más allá de la crítica al mundo de la televisión, algo que ya habíamos podido ver en títulos tan emblemáticos como Network (Sidney Lumet, 1976) y Al filo de la noticia (Broadcast News, James L. Brooks, 1987), lo que plantea El show de Truman es la necesidad que tiene el individuo de buscar la verdad y poder elegir. Christof ha creado un paraíso para Truman, pero ese paraíso se ha convertido en una jaula de oro y le ha robado lo más valioso para un ser humano: una vida propia en la que pueda tomar sus decisiones. Por eso Truman tiene ese aspecto permanente de niño grande, porque todavía no ha podido madurar al no poder elegir.

Lo más curioso de esta película, que es una versión cinematográfica del mito de la caverna de Platón, es que nos advertía sobre los peligros de la televisión (y de las telecomunicaciones en general) justo en un momento en el que todavía no se había generalizado el uso de internet. Más allá de la crítica al mundo de la televisión, algo que ya habíamos podido ver en títulos tan emblemáticos como Network (Sidney Lumet, 1976) y Al filo de la noticia (Broadcast News, James L. Brooks, 1987), lo que plantea El show de Truman es la necesidad que tiene el individuo de buscar la verdad y poder elegir. Christof ha creado un paraíso para Truman, pero ese paraíso se ha convertido en una jaula de oro y le ha robado lo más valioso para un ser humano: una vida propia en la que pueda tomar sus decisiones. Por eso Truman tiene ese aspecto permanente de niño grande, porque todavía no ha podido madurar al no poder elegir. La música, en El show de Truman, ayuda a subrayar en todo momento las emociones del protagonista: dudas, sospechas, ilusiones, esperanzas, miedos, liberación… En la banda sonora confluyen cortes de tres procedencias distintas: en primer lugar, la música clásica sirve para retratar el idílico mundo de Seaheaven; en segundo lugar, los temas de Philip Glass se emplean en los momentos clave; y, por último, Burkhard Dallwitz es quien se ha encargado de armonizar todo lo anterior y enlazarlo con las partituras compuestas ad hoc. La escena en que Christof orquesta el encuentro de Truman con su padre (Brian Delate) es realmente magnífica y despierta en nosotros una emoción engañosa, ya que somos conscientes de que todo es una mentira y que se trata de un ser humano jugando a ser Dios.

La música, en El show de Truman, ayuda a subrayar en todo momento las emociones del protagonista: dudas, sospechas, ilusiones, esperanzas, miedos, liberación… En la banda sonora confluyen cortes de tres procedencias distintas: en primer lugar, la música clásica sirve para retratar el idílico mundo de Seaheaven; en segundo lugar, los temas de Philip Glass se emplean en los momentos clave; y, por último, Burkhard Dallwitz es quien se ha encargado de armonizar todo lo anterior y enlazarlo con las partituras compuestas ad hoc. La escena en que Christof orquesta el encuentro de Truman con su padre (Brian Delate) es realmente magnífica y despierta en nosotros una emoción engañosa, ya que somos conscientes de que todo es una mentira y que se trata de un ser humano jugando a ser Dios. El sueño eterno, uno de los iconos del cine negro americano de los años 40, es una película con una trama compleja. El argumento proviene del libro The Big Sleep, de Raymond Chandler, y ya en la propia novela, el escritor decide que el lector no reciba más información que la obtenida por el detective que encarna Humphrey Bogart, Philip Marlowe.

El sueño eterno, uno de los iconos del cine negro americano de los años 40, es una película con una trama compleja. El argumento proviene del libro The Big Sleep, de Raymond Chandler, y ya en la propia novela, el escritor decide que el lector no reciba más información que la obtenida por el detective que encarna Humphrey Bogart, Philip Marlowe. El sueño eterno contiene las principales características del cine negro: el oscurecimiento en la temática y el ambiente, callejones y cuartuchos en donde se esconden los personajes, sombras y luces en exteriores nocturnos, o interiores protegidos de cualquier claridad, creando con ello una verdadera tensión dramática. La iluminación de las imágenes engendra una atmósfera turbia, sombríos despachos y solitarios, brumosos y agobiantes paisajes exteriores, fundamentalmente los urbanos, con luces tenues y callejones mugrientos. Tampoco falta el buscador de la verdad, en este caso un investigador privado, ni la mujer fatal (aquí contamos con varias). Son mujeres poderosas y seductoras, que no ponen reparos en utilizar cualquier recurso, incluso sexual, para contrarrestar el dominio masculino.

El sueño eterno contiene las principales características del cine negro: el oscurecimiento en la temática y el ambiente, callejones y cuartuchos en donde se esconden los personajes, sombras y luces en exteriores nocturnos, o interiores protegidos de cualquier claridad, creando con ello una verdadera tensión dramática. La iluminación de las imágenes engendra una atmósfera turbia, sombríos despachos y solitarios, brumosos y agobiantes paisajes exteriores, fundamentalmente los urbanos, con luces tenues y callejones mugrientos. Tampoco falta el buscador de la verdad, en este caso un investigador privado, ni la mujer fatal (aquí contamos con varias). Son mujeres poderosas y seductoras, que no ponen reparos en utilizar cualquier recurso, incluso sexual, para contrarrestar el dominio masculino. Humphrey Bogart encarna magníficamente la soledad del valiente existencialista, tipo duro, impasible, con instinto, y además, íntegro, irónico y romántico. Por su parte, Lauren Bacall está espléndida en su oscuro papel de mujer fatal. Muestra clase, altivez, seguridad, sensualidad y poderío. La química entre ambos, que existió fuera de la pantalla (se casaron ese mismo año) se refleja brillantemente en la ficción. Esa tensión sexual contribuyó también al éxito de la película, al superar los límites mojigatos y puritanos de la época. Alrededor de ambos, el film presenta una colección extensa de personajes de toda la escala social, desde las altas esferas hasta el matón a sueldo o el chantajista sin escrúpulos. Los actores secundarios también destacan a gran altura, brillando Dorothy Malone como empleada de una librería, quien nos brinda un momento único, con la exuberante y ardiente escena en la tienda, junto a Bogart, y Martha Vickers, en el papel de Carmen Sternwood, hermana pequeña, que

Humphrey Bogart encarna magníficamente la soledad del valiente existencialista, tipo duro, impasible, con instinto, y además, íntegro, irónico y romántico. Por su parte, Lauren Bacall está espléndida en su oscuro papel de mujer fatal. Muestra clase, altivez, seguridad, sensualidad y poderío. La química entre ambos, que existió fuera de la pantalla (se casaron ese mismo año) se refleja brillantemente en la ficción. Esa tensión sexual contribuyó también al éxito de la película, al superar los límites mojigatos y puritanos de la época. Alrededor de ambos, el film presenta una colección extensa de personajes de toda la escala social, desde las altas esferas hasta el matón a sueldo o el chantajista sin escrúpulos. Los actores secundarios también destacan a gran altura, brillando Dorothy Malone como empleada de una librería, quien nos brinda un momento único, con la exuberante y ardiente escena en la tienda, junto a Bogart, y Martha Vickers, en el papel de Carmen Sternwood, hermana pequeña, que

Precisamente, el sentimentalismo que se percibe en la película se combina perfectamente con un toque de humor negro y un cierto divertimento que se hace posible gracias al acompañamiento, desde el principio hasta el final, de la mítica e inolvidable banda sonora a cargo de la cítara de Anton Karas, un ritmo dinámico, agridulce y melódico que dota de personalidad propia al filme y ayuda a definir a los personajes en todas sus dimensiones. La música se convierte en una protagonista más del filme, al actuar de vehículo de expresión de emociones y sentimientos de los protagonistas, del mismo modo que se puede apreciar en los trabajos de Bernard Herrmann para

Precisamente, el sentimentalismo que se percibe en la película se combina perfectamente con un toque de humor negro y un cierto divertimento que se hace posible gracias al acompañamiento, desde el principio hasta el final, de la mítica e inolvidable banda sonora a cargo de la cítara de Anton Karas, un ritmo dinámico, agridulce y melódico que dota de personalidad propia al filme y ayuda a definir a los personajes en todas sus dimensiones. La música se convierte en una protagonista más del filme, al actuar de vehículo de expresión de emociones y sentimientos de los protagonistas, del mismo modo que se puede apreciar en los trabajos de Bernard Herrmann para

Revisionar es de sabios. Me doy cuenta cuando vuelvo a ver por segunda vez El Vengador Tóxico (The Toxic Avenger, Michael Herz, Lloyd Kaufman, 1984), esta vez con una mirada más profunda y con una panorámica más amplia con respecto al mundo cinematográfico que se expone y que se oculta. La primera de ellas, no por eso menos gratificante, pero sí en una sesión nocturna adolescente, con la inofensiva intención de echarse unas risas con el compañero de clase con el que mantengo el oscuro secreto, y la firme creencia, de que las películas de Serie B son buenas.

Revisionar es de sabios. Me doy cuenta cuando vuelvo a ver por segunda vez El Vengador Tóxico (The Toxic Avenger, Michael Herz, Lloyd Kaufman, 1984), esta vez con una mirada más profunda y con una panorámica más amplia con respecto al mundo cinematográfico que se expone y que se oculta. La primera de ellas, no por eso menos gratificante, pero sí en una sesión nocturna adolescente, con la inofensiva intención de echarse unas risas con el compañero de clase con el que mantengo el oscuro secreto, y la firme creencia, de que las películas de Serie B son buenas.

Un tren surca la inmensidad de una vasta e inhóspita llanura del desierto de Mohave. Dentro, una joven delicada, sentada en los primeros asientos, es observada fijamente por unos ojos malignos. Letty (Lillian Gish) se adentra en los dominios de un viento implacable. Inspirada en la novela homónima de Dorothy Scarborough, El viento (1928) es la sexta película americana de Victor Sjöström, director sueco que tras llegar a Hollywood, convocado por Louis B. Mayer en 1924, desarrolla una corta carrera bajo el nombre de Victor Seastrom. El filme puede considerarse uno de los grandes clásicos de finales del cine mudo y una obra maestra del cine de Hollywood.

Un tren surca la inmensidad de una vasta e inhóspita llanura del desierto de Mohave. Dentro, una joven delicada, sentada en los primeros asientos, es observada fijamente por unos ojos malignos. Letty (Lillian Gish) se adentra en los dominios de un viento implacable. Inspirada en la novela homónima de Dorothy Scarborough, El viento (1928) es la sexta película americana de Victor Sjöström, director sueco que tras llegar a Hollywood, convocado por Louis B. Mayer en 1924, desarrolla una corta carrera bajo el nombre de Victor Seastrom. El filme puede considerarse uno de los grandes clásicos de finales del cine mudo y una obra maestra del cine de Hollywood. Narra la historia de Letty, una joven proveniente de Virginia, que viaja a Texas para quedarse a vivir en lo que ella cree que es un adorable ranchito en Texas. Su juventud y dulzura contrastan con este ambiente hostil y desconocido, donde la vida es tan dura como el carácter de sus habitantes. Parte fundamental de la apertura son los tres personajes masculinos que encuentra en su camino y van sembrando el miedo y haciendo oscuros augurios para ella. Como mucho cine clásico, desde un inicio se sientan las bases de un drama que no pierde tiempo en circunloquios y va perfilándose plano a plano.

Narra la historia de Letty, una joven proveniente de Virginia, que viaja a Texas para quedarse a vivir en lo que ella cree que es un adorable ranchito en Texas. Su juventud y dulzura contrastan con este ambiente hostil y desconocido, donde la vida es tan dura como el carácter de sus habitantes. Parte fundamental de la apertura son los tres personajes masculinos que encuentra en su camino y van sembrando el miedo y haciendo oscuros augurios para ella. Como mucho cine clásico, desde un inicio se sientan las bases de un drama que no pierde tiempo en circunloquios y va perfilándose plano a plano. Sjöström es capaz, a través de un gesto, de una escenografía, de la pobreza, de los ropajes, dotar a sus personajes de una vida interior, de una profunda caracterización sin perturbar el desarrollo de la narración, enriqueciendo infinitamente el contexto subyacente del filme, en el que, además, maneja elementos de carácter surreal y localista, como las leyendas de los Injuns –nombre peyorativo que se le daba a los nativos americanos-, que es utilizada por los pretendientes de Letty, ya sea para asustarla -Wirt Roddy explicándole que el viento podría volverla loca- o para insertar esa cualidad mágico mítica del elemento y darle al personaje un cualidad benévola -Lige y su historia, que mezcla lo poético con lo popular y que está más vinculada a la ontología de la región. Según los indios, el viento del Norte es el fantasma de un caballo que vive en las nubes, una bestia blanca y salvaje que da coces entre las nubes, versión que se expresa a través de una sobreimpresión que alcanza grados de lirismo, que lo equipara con las presencias fantasmales de La carreta fantasma o los sueños de la Godoul de Renoir en La hija del agua (1925).

Sjöström es capaz, a través de un gesto, de una escenografía, de la pobreza, de los ropajes, dotar a sus personajes de una vida interior, de una profunda caracterización sin perturbar el desarrollo de la narración, enriqueciendo infinitamente el contexto subyacente del filme, en el que, además, maneja elementos de carácter surreal y localista, como las leyendas de los Injuns –nombre peyorativo que se le daba a los nativos americanos-, que es utilizada por los pretendientes de Letty, ya sea para asustarla -Wirt Roddy explicándole que el viento podría volverla loca- o para insertar esa cualidad mágico mítica del elemento y darle al personaje un cualidad benévola -Lige y su historia, que mezcla lo poético con lo popular y que está más vinculada a la ontología de la región. Según los indios, el viento del Norte es el fantasma de un caballo que vive en las nubes, una bestia blanca y salvaje que da coces entre las nubes, versión que se expresa a través de una sobreimpresión que alcanza grados de lirismo, que lo equipara con las presencias fantasmales de La carreta fantasma o los sueños de la Godoul de Renoir en La hija del agua (1925). Una de las censuras más notables que sufrió Sjöström de parte de los productores de la MGM fue el final trágico, de larga y prolífica tradición en el cine nórdico. En Hollywood, desde que Griffith insertó el happy ending como resolución a una tensión dramática final que lo hacia más gustoso y esperanzador, un final trágico podía acabar con la carrera de un actor. Como expresa Lillian Gish en 1991, en una introducción para la versión masterizada del filme, luego que terminó el rodaje en el desierto de Mohave y todo el mundo creía que tenían una buena película, los productores se negaron a un final donde Letty corría loca hacia el desierto y moría. Ya tenía la Gish para ese entonces siete finales trágicos en su haber, por lo que estuvo encantada de cambiarlo en la versión que quedó en el metraje final.

Una de las censuras más notables que sufrió Sjöström de parte de los productores de la MGM fue el final trágico, de larga y prolífica tradición en el cine nórdico. En Hollywood, desde que Griffith insertó el happy ending como resolución a una tensión dramática final que lo hacia más gustoso y esperanzador, un final trágico podía acabar con la carrera de un actor. Como expresa Lillian Gish en 1991, en una introducción para la versión masterizada del filme, luego que terminó el rodaje en el desierto de Mohave y todo el mundo creía que tenían una buena película, los productores se negaron a un final donde Letty corría loca hacia el desierto y moría. Ya tenía la Gish para ese entonces siete finales trágicos en su haber, por lo que estuvo encantada de cambiarlo en la versión que quedó en el metraje final. Historia de diferencias sociales de clase, dilema que nos posiciona frente a la volatilidad de una razón esquiva a la aprehensión. Se escurre entre los dedos en medio de la delicadeza cinematográfica; lentos y sutiles movimientos de cámara acentúan diferencias contextuales. Modales antagónicos y derechos contrapuestos son ofrecidos a la distinción. Mundos que rivalizan desde idiosincrasias egocéntricas matizadas por características típicas de una percepción de la justicia social distorsionada por la clase. La posición denota el enfoque, aunque en el fondo, es la misma, ambas partes se consideran con derecho a reclamar. Lógicas del dar y recibir contrapuestas se unen en la misma raíz.

Historia de diferencias sociales de clase, dilema que nos posiciona frente a la volatilidad de una razón esquiva a la aprehensión. Se escurre entre los dedos en medio de la delicadeza cinematográfica; lentos y sutiles movimientos de cámara acentúan diferencias contextuales. Modales antagónicos y derechos contrapuestos son ofrecidos a la distinción. Mundos que rivalizan desde idiosincrasias egocéntricas matizadas por características típicas de una percepción de la justicia social distorsionada por la clase. La posición denota el enfoque, aunque en el fondo, es la misma, ambas partes se consideran con derecho a reclamar. Lógicas del dar y recibir contrapuestas se unen en la misma raíz.

El concepto de aventura nos lleva a tener una visión estructural completa (y a veces compleja) de la acción en tanto unión de segmentos de una historia (de un cuento) cuyo objetivo es entretener al público. Si un espectador se sienta ante una pantalla y decide ver un film de aventura, la motivación que lo empuja a optar por esta decisión es y tiene que ser la de querer pasar un buen rato olvidándose por un momento no tanto de lo problemas del mundo real (¿por qué, efectivamente, hay que hablar de una dicotomía de mundos, como si en el nuestro no fuera posible la presencia de la felicidad?) sino de las limitaciones a las que nos vemos sometidos. El cine, al fin al cabo, representaría una serie de eventos atados por un montaje (a veces excelente) que compone un cuento orgánico, y el género al que pertenecen las diferentes obras nos permiten tener de antemano una categorización que lleva a que nos acerquemos con unos conocimientos previos de la estructura general. Si yo me pongo a ver un film de aventura, entonces, ya tendré unos prejuicios que me ayudarán a descifrar la película (obviamente esto no les puede pasar a quienes no hayan visto en su vida ninguna película).

El concepto de aventura nos lleva a tener una visión estructural completa (y a veces compleja) de la acción en tanto unión de segmentos de una historia (de un cuento) cuyo objetivo es entretener al público. Si un espectador se sienta ante una pantalla y decide ver un film de aventura, la motivación que lo empuja a optar por esta decisión es y tiene que ser la de querer pasar un buen rato olvidándose por un momento no tanto de lo problemas del mundo real (¿por qué, efectivamente, hay que hablar de una dicotomía de mundos, como si en el nuestro no fuera posible la presencia de la felicidad?) sino de las limitaciones a las que nos vemos sometidos. El cine, al fin al cabo, representaría una serie de eventos atados por un montaje (a veces excelente) que compone un cuento orgánico, y el género al que pertenecen las diferentes obras nos permiten tener de antemano una categorización que lleva a que nos acerquemos con unos conocimientos previos de la estructura general. Si yo me pongo a ver un film de aventura, entonces, ya tendré unos prejuicios que me ayudarán a descifrar la película (obviamente esto no les puede pasar a quienes no hayan visto en su vida ninguna película).

Si de terror hablamos en lo que se refiere a las películas y, sobre todo, a los cuentos, podríamos caer en la tentación de llevar a cabo un análisis que se acerque más a los cánones de lecturas psicológicas de Freud para así poner de relieve aquellos indicios que, teóricamente, demostrarían la presencia de un subconsciente prohibido. De hecho, podríamos preguntarnos por qué el terror en tanto género funciona, no obstante la (no muy latente) dicotomía entre lo que se nos presenta, la dualidad de lo prohibido en tanto causa de dolor psíquico y en tanto necesidad rebuscada de una sensación a la que no queremos sustraernos. Si por un lado se presenta, entonces, la voluntad de alejarnos de lo que nos provoca algo que no queremos sentir, por el otro es como si la presencia de una seguridad concreta (el arte en tanto cuento oral, cuento escrito, cuento dibujado, cuento de imágenes en movimiento) nos permitiera acceder a este mundo desconocido, dejándonos desatar aquella curiosidad por lo clandestino sin tener que pagar el precio de un contacto con la realidad. Si las apariencias son las de una necesidad masoquista (o hasta sádica), entonces, al profundizar en la lectura del terror podríamos abrir las puertas de una morbosidad metafórica.

Si de terror hablamos en lo que se refiere a las películas y, sobre todo, a los cuentos, podríamos caer en la tentación de llevar a cabo un análisis que se acerque más a los cánones de lecturas psicológicas de Freud para así poner de relieve aquellos indicios que, teóricamente, demostrarían la presencia de un subconsciente prohibido. De hecho, podríamos preguntarnos por qué el terror en tanto género funciona, no obstante la (no muy latente) dicotomía entre lo que se nos presenta, la dualidad de lo prohibido en tanto causa de dolor psíquico y en tanto necesidad rebuscada de una sensación a la que no queremos sustraernos. Si por un lado se presenta, entonces, la voluntad de alejarnos de lo que nos provoca algo que no queremos sentir, por el otro es como si la presencia de una seguridad concreta (el arte en tanto cuento oral, cuento escrito, cuento dibujado, cuento de imágenes en movimiento) nos permitiera acceder a este mundo desconocido, dejándonos desatar aquella curiosidad por lo clandestino sin tener que pagar el precio de un contacto con la realidad. Si las apariencias son las de una necesidad masoquista (o hasta sádica), entonces, al profundizar en la lectura del terror podríamos abrir las puertas de una morbosidad metafórica.

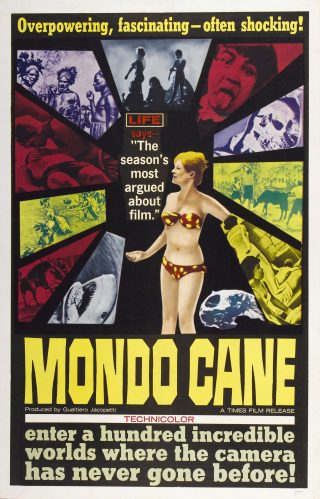

Resulta difícil hablar de un supuesto objetivo del arte (o del oficio) del documental: teóricamente lo que se intenta hacer es presentarles a los espectadores una imágenes reales, acercarles a “lo que es”, huyendo de cualquier tipo de ficción. Obviamente esto es imposible: la presencia de una imagen lleva a una lectura de ella, una interpretación consciente o subconsciente que permite su interpretación y su aceptación en tanto material discursivo que se instaura en un doble contexto, el del lector (mi cultura) y el de la producción del mensaje (la cultura en la que nace el producto). En el caso de un documental, la complicación de los niveles de lectura se complica ya que la relación imagen-espectador se ve forzada (muchas veces sin que nos demos cuenta) por el ojo del director, quien decide no solo el ritmo global, sino qué se verá en la pantalla: la presencia de un doble foco se debe así al iris de quien está en la butaca que ve lo que el iris de quien está detrás de la cámara quiere que se vea. Lo pasivo y lo activo se entrelazan.

Resulta difícil hablar de un supuesto objetivo del arte (o del oficio) del documental: teóricamente lo que se intenta hacer es presentarles a los espectadores una imágenes reales, acercarles a “lo que es”, huyendo de cualquier tipo de ficción. Obviamente esto es imposible: la presencia de una imagen lleva a una lectura de ella, una interpretación consciente o subconsciente que permite su interpretación y su aceptación en tanto material discursivo que se instaura en un doble contexto, el del lector (mi cultura) y el de la producción del mensaje (la cultura en la que nace el producto). En el caso de un documental, la complicación de los niveles de lectura se complica ya que la relación imagen-espectador se ve forzada (muchas veces sin que nos demos cuenta) por el ojo del director, quien decide no solo el ritmo global, sino qué se verá en la pantalla: la presencia de un doble foco se debe así al iris de quien está en la butaca que ve lo que el iris de quien está detrás de la cámara quiere que se vea. Lo pasivo y lo activo se entrelazan.

Alemania, 1945. La guerra ha terminado. El país está en ruinas. Millones de desplazados se encuentran lejos de sus hogares y deben vivir entre escombros. La nación fue repartida en cuatro zonas de ocupación, controlada cada una de ellas por Estados Unidos, URSS, Francia y Gran Bretaña. El orden existencial se encontraba desquiciado. La lucha por sobrevivir se imponía, apagando cualquier sentimiento de culpa que pudiera haber surgido por los crímenes cometidos. Las familias deambulaban arrastrando sus pertenencias, los jóvenes merodeaban, se dormía en las estaciones, en las casetas de las huertas, en búnkeres, en pisos abarrotados de parientes, en los bancos de los parques… La suciedad, el desánimo y el hambre imperaba. La corrupción se impuso y el robo y el saqueo se generalizaron para seguir sobreviviendo. Se hablaba de un tiempo de nadie, de un tiempo de lobos en el que el hombre se convirtió en lobo para el hombre.

Alemania, 1945. La guerra ha terminado. El país está en ruinas. Millones de desplazados se encuentran lejos de sus hogares y deben vivir entre escombros. La nación fue repartida en cuatro zonas de ocupación, controlada cada una de ellas por Estados Unidos, URSS, Francia y Gran Bretaña. El orden existencial se encontraba desquiciado. La lucha por sobrevivir se imponía, apagando cualquier sentimiento de culpa que pudiera haber surgido por los crímenes cometidos. Las familias deambulaban arrastrando sus pertenencias, los jóvenes merodeaban, se dormía en las estaciones, en las casetas de las huertas, en búnkeres, en pisos abarrotados de parientes, en los bancos de los parques… La suciedad, el desánimo y el hambre imperaba. La corrupción se impuso y el robo y el saqueo se generalizaron para seguir sobreviviendo. Se hablaba de un tiempo de nadie, de un tiempo de lobos en el que el hombre se convirtió en lobo para el hombre.

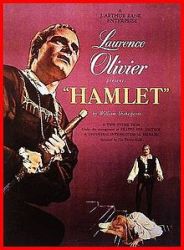

Eva al desnudo (All about Eve) es una verdadera joya de 1950, escrita y dirigida por Joseph L. Mankiewicz (La condesa descalza, 1954; Cleopatra, 1963), en la que como espectadores nos sumergimos en el enigmático mundo tras bambalinas de Broadway, para conocer los ardides y situaciones que se desatan diariamente al caer el telón.

Eva al desnudo (All about Eve) es una verdadera joya de 1950, escrita y dirigida por Joseph L. Mankiewicz (La condesa descalza, 1954; Cleopatra, 1963), en la que como espectadores nos sumergimos en el enigmático mundo tras bambalinas de Broadway, para conocer los ardides y situaciones que se desatan diariamente al caer el telón.

La realidad en cuanto elemento en el cual estamos situados tiene, desde un punto de vista filosófico, una serie de conceptos de carácter metafísico que manifiestan la dificultad de expresarla clara y rotundamente. Desde la cuestión de la cueva de Platón hasta los pensamientos de Descartes con su imposibilidad de decir qué es lo que es efectivamente real, los filósofos nos ayudan a ampliar nuestra manera de analizar el mundo que nos rodea, hasta derrumbando lo que creemos ser elementos fijos e inamovibles. Sin embargo, la cuestión de la realidad en cuanto elemento único es puesta en entredicho también por la ciencia, la cual nos lleva a pensar en los diferentes puntos de vista según el tipo de ojos (los de los insectos, por ejemplo, no son como los de nosotros, los simios evolucionados), como también en las posibilidades que los mundos paralelos (¿infinitos?) comportan en relación con el concepto de unicidad de nuestra existencia. La sociología, obviamente, tipo de ciencia de carácter más humanista, se inserta en este discurso y estudia otro tipo de realidades diferentes en las que nos sumergimos, como puede ser la de los libros, de los filmes o, desde algunas décadas, la de los videojuegos.

La realidad en cuanto elemento en el cual estamos situados tiene, desde un punto de vista filosófico, una serie de conceptos de carácter metafísico que manifiestan la dificultad de expresarla clara y rotundamente. Desde la cuestión de la cueva de Platón hasta los pensamientos de Descartes con su imposibilidad de decir qué es lo que es efectivamente real, los filósofos nos ayudan a ampliar nuestra manera de analizar el mundo que nos rodea, hasta derrumbando lo que creemos ser elementos fijos e inamovibles. Sin embargo, la cuestión de la realidad en cuanto elemento único es puesta en entredicho también por la ciencia, la cual nos lleva a pensar en los diferentes puntos de vista según el tipo de ojos (los de los insectos, por ejemplo, no son como los de nosotros, los simios evolucionados), como también en las posibilidades que los mundos paralelos (¿infinitos?) comportan en relación con el concepto de unicidad de nuestra existencia. La sociología, obviamente, tipo de ciencia de carácter más humanista, se inserta en este discurso y estudia otro tipo de realidades diferentes en las que nos sumergimos, como puede ser la de los libros, de los filmes o, desde algunas décadas, la de los videojuegos.

A lo mejor a los niños les hubiera gustado. Nada más se puede decir de ciertos productos que nacen solo para que nadie los vea. Y es que, efectivamente, este cuarteto solo tenía como objetivo mostrar que, sí, la productora algo estaba haciendo, por lo cual los derechos tenían que seguir perteneciéndole. Una cuestión meramente legal, entonces, que nada (y cuando nada decimos, nada entendemos) tenía que ver con la idea de crear una obra que pudiera llegar a los cines. Por lo menos, a las pequeñas pantallas, a lo mejor de noche, cuando los que sufren de insomnio no saben qué hacer y se dejan llevar por (muchas veces, si bien no siempre) la basura que solo sirve para ocupar tiempo y espacio. Hecho solo para que todo quedara quieto, quizás este cuarteto ya estuviera demostrando que efectivamente la mayoría de los productos con superhéroes no es nada más que una manera de hacer dinero, dejando por un lado cualquier tipo de supuesta voluntad artística. Premonición, entonces, no de todas las obras, por supuesto, pero sí de su casi inmensa mayoría.

A lo mejor a los niños les hubiera gustado. Nada más se puede decir de ciertos productos que nacen solo para que nadie los vea. Y es que, efectivamente, este cuarteto solo tenía como objetivo mostrar que, sí, la productora algo estaba haciendo, por lo cual los derechos tenían que seguir perteneciéndole. Una cuestión meramente legal, entonces, que nada (y cuando nada decimos, nada entendemos) tenía que ver con la idea de crear una obra que pudiera llegar a los cines. Por lo menos, a las pequeñas pantallas, a lo mejor de noche, cuando los que sufren de insomnio no saben qué hacer y se dejan llevar por (muchas veces, si bien no siempre) la basura que solo sirve para ocupar tiempo y espacio. Hecho solo para que todo quedara quieto, quizás este cuarteto ya estuviera demostrando que efectivamente la mayoría de los productos con superhéroes no es nada más que una manera de hacer dinero, dejando por un lado cualquier tipo de supuesta voluntad artística. Premonición, entonces, no de todas las obras, por supuesto, pero sí de su casi inmensa mayoría.

Drama emocional que da en el tono justo. Las explosiones de Mozhde y Morteza dosificadas al estilo Farhadi; un contrapunto, cargado de excusas e inculpaciones, nos conduce a momentos de duda, el guion permite sacar conclusiones a su debido tiempo. Al final, accedemos a las comprobaciones de una dinámica relacional que involucra a propios y ajenos. Roohi será la espectadora, oficiará de bisagra que articula la movilidad de los vínculos. El rol que la convierte en pieza clave dentro de un mundo de secretos, chismes y acusaciones, propios de una cultura excesivamente moralista.

Drama emocional que da en el tono justo. Las explosiones de Mozhde y Morteza dosificadas al estilo Farhadi; un contrapunto, cargado de excusas e inculpaciones, nos conduce a momentos de duda, el guion permite sacar conclusiones a su debido tiempo. Al final, accedemos a las comprobaciones de una dinámica relacional que involucra a propios y ajenos. Roohi será la espectadora, oficiará de bisagra que articula la movilidad de los vínculos. El rol que la convierte en pieza clave dentro de un mundo de secretos, chismes y acusaciones, propios de una cultura excesivamente moralista.

Una ópera en medio de la selva reaviva la locura de la ambición; los excesos de Fitzcarraldo vuelven absurda una aventura que, por fugaces momentos, juega en tonalidad de comedia. La peripecia de Kinski abusa de un rostro desquiciante en todas sus versiones. Una privilegiada estructura de rasgos versátiles es la precondición para un actor que trasmite sin esfuerzo emociones varias.

Una ópera en medio de la selva reaviva la locura de la ambición; los excesos de Fitzcarraldo vuelven absurda una aventura que, por fugaces momentos, juega en tonalidad de comedia. La peripecia de Kinski abusa de un rostro desquiciante en todas sus versiones. Una privilegiada estructura de rasgos versátiles es la precondición para un actor que trasmite sin esfuerzo emociones varias.

Todo comienza con alegría : un autobús lleno de mujeres que van a participar de la “Fiesta de los solteros” en un pueblo de España, en donde faltan mujeres.

Todo comienza con alegría : un autobús lleno de mujeres que van a participar de la “Fiesta de los solteros” en un pueblo de España, en donde faltan mujeres.

Para muchos, Fresas Salvajes es la mejor película de Ingmar Bergman, para otros, una obra muy correcta pero en exceso sobrevalorada De lo que no hay duda es de que, por su profundidad, elegancia y perfección técnica se encuentra entre las películas más relevantes e influyentes del cine europeo.

Para muchos, Fresas Salvajes es la mejor película de Ingmar Bergman, para otros, una obra muy correcta pero en exceso sobrevalorada De lo que no hay duda es de que, por su profundidad, elegancia y perfección técnica se encuentra entre las películas más relevantes e influyentes del cine europeo. Esa misma noche sufre un sueño premonitorio en el que, paseando por las solitarias calles de una ciudad, presencia el paso de un coche fúnebre que después de un fuerte choque deja caer un ataúd en el que ve su propio cuerpo, una premonición de su muerte que le empujará a reflexionar y prepararse para el final. A pesar de la larga distancia del trayecto, y en contra de los consejos de su ama de llaves (con la que mantiene una relación de cariño y respeto encubierto por continuos desacuerdos y discusiones, uno de los pocos toques de humor en la película, y en el cine en general de Bergman) decide emprender el viaje por carretera, conduciendo su propio coche.