Terminar una historia significa tener que decir que después de aquellos últimos minutos nada más puede pasar: todo concluye y, por esta razón, el público se levanta para seguir con su vida cotidiana. Se supone, entonces, que un buen final es aquel que propone una satisfacción redonda, un momento estructural definitivo que regala una sensación de completud. Esta sensación puede también convertirse en algo peor, desde el aburrimiento hasta la decepción más violenta, demostración esta de una carga vital cuando el ser humano se pone en relación a las obras de arte que se desarrollan en tanto cuento: un final malo, dicho de otro modo, es algo no solo horrible, sino que entra en la esfera de aquellas acciones negativas que hacen que nos demos cuenta de haber perdido nuestro tiempo. Efectivamente, una obra –fílmica, en nuestro caso– supone cierta inversión, ya sea de tiempo como también de dinero, además de la energía necesaria para estar despiertos y seguir atentamente lo que pasa en la pantalla. Momento terrible de por sí, el final es por esta razón aquel acto que puede hacernos decidir por salvar o condenar no solo aquella parte, sino toda la compleja arquitectura sobre la que se funda. Fallar en el intento es entonces lo peor que podría pasar, sobre todo en el caso de una serie de capítulos (nueve, en nuestro caso).

Terminar una historia significa tener que decir que después de aquellos últimos minutos nada más puede pasar: todo concluye y, por esta razón, el público se levanta para seguir con su vida cotidiana. Se supone, entonces, que un buen final es aquel que propone una satisfacción redonda, un momento estructural definitivo que regala una sensación de completud. Esta sensación puede también convertirse en algo peor, desde el aburrimiento hasta la decepción más violenta, demostración esta de una carga vital cuando el ser humano se pone en relación a las obras de arte que se desarrollan en tanto cuento: un final malo, dicho de otro modo, es algo no solo horrible, sino que entra en la esfera de aquellas acciones negativas que hacen que nos demos cuenta de haber perdido nuestro tiempo. Efectivamente, una obra –fílmica, en nuestro caso– supone cierta inversión, ya sea de tiempo como también de dinero, además de la energía necesaria para estar despiertos y seguir atentamente lo que pasa en la pantalla. Momento terrible de por sí, el final es por esta razón aquel acto que puede hacernos decidir por salvar o condenar no solo aquella parte, sino toda la compleja arquitectura sobre la que se funda. Fallar en el intento es entonces lo peor que podría pasar, sobre todo en el caso de una serie de capítulos (nueve, en nuestro caso).

El problema de Duel of the Fates es que propone ser una conclusión doble: por una parte de la nueva trilogía de Star Wars (los episodios VII, VIII y este, el IX) y por la otra, de toda la saga de los Skywalker. Desafortunadamente, no funciona a la perfección en ninguno de sus roles. Atención: la estructura de la obra de Colin Trevorrow funciona, y se nota cómo los diferentes niveles (las diferentes historias de los varios personajes) se entremezclan fluidamente. Demasiado larga resulta, quizás, esta secuela que nunca tuvo la oportunidad de verse realizada, pero bien calibrada, en una serie de eventos que funcionan en el complejo general de la película. Sin embargo, si algo no funciona, tendríamos primero que hablar de la sensación general que se respira en las últimas aventuras de Rey, Poe y Finn (y Rose, ya que aquí sí tiene un rol de primera importancia): todo es muerte, todo es cansancio, todo nos lleva a pensar que estamos ante el desarrollo de la derrota de los buenos. Obviamente, no es así.

El color negro del que está impregnado el producto de Trevorrow, efectivamente, solo sirve para construir el lento camino hacia la liberación final: si algo bueno tiene que pasar, no podemos hacer que pase sin antes haberse enfrentado a las muchas posibles derrotas. Proposición bastante simple, esta, pero que no hay que ver como una acusación de incapacidad creativa contra el guionista y director. Más simplemente, la nueva trilogía había empezado mal, escondiendo sus problemas primero ante un obra divertida pero vacía, copia de algo que ya había pasado, y después continuando su trayectoria con un episodio mediano con una estructura pésima. De hecho, ¿hay diferencia entre el imperio que controla el universo y el New Order que controla el mismo cosmos? Si el primero tiene que derrumbar, por cuestiones de arquitectura textual de cada cuento positivo (y Star Wars quiere ser un cuento positivo), lo mismo le pasa al segundo. ¿Resultado? No solo una obviedad (el mal tiene que perder), sino la copia de algo que ya había pasado.

Si bien Duel of the Fates hubiera sido una buena película, sobre todo en lo que se refiere al juego del bien y del mal en tanto presencias cósmicas que luchan entre sí, hay que subrayar cómo no hubiera sido un excelente final, ya que las bases sobre las que se apoya son débiles. Trevorrow intenta así atar los nudos de toda la saga, presentándonos algo nuevo (aquella parte del universo fuera de las regiones conocidas), creando una relación con el capítulo precedente (Rey no es hija de ningún personaje importante), y mostrando su sitio en la estructura global de la saga (la presencia de Coruscant en tanto locus de una de las dos batallas finales). Imposible negar, aquí, el uso de la fantasía y el respeto por toda la saga en su complejidad. Pero el episodio, con su gana de explorar nuevos caminos, se olvida de la importancia de la familia Skywalker, de los lazos que se habían ido creando entre los personajes, ya que Star Wars funciona principalmente en tanto space opera (el culebrón espacial), y solo después sale al escenario la acción. La relación entre Rey y Poe, por ejemplo, podría funcionar, sí, pero no sentimos por ella o por él ningún sentimiento profundo; solo son dos personajes que no sabemos bien qué tienen que ver con la familia de Darth Vader.

No es, entonces, lo que se podía esperar en tanto salvación de una saga (las secuelas Disney) que se había ido desarrollando sin coordenadas. Sin la posibilidad de saber cuál sería el rumbo (y esto se debe a no haber querido seguir las indicaciones de Lucas, error gigantesco), Trevorrow tuvo que actuar confiando en su capacidad de guionista, sin poder cambiar las reglas de un juego que no había empezado él y que tenía que terminar. Resulta interesante, Duel of the Fates, en tanto artefacto, demostración de lo que tendría que haber sido el punto final de una de las sagas cinematográficas más conocidas. Ejemplo, también, de que una buena estructura, un buen ritmo, un uso sagaz de los personajes y de las relaciones entre ellos, como también un conocimiento de todo el texto global (precuelas, trilogía original y los primeros dos capítulos de la secuela), de nada sirven si la arquitectura global es de por sí inconcluyente. Un desperdicio de buenas intenciones, un ejercicio de estilo que quizás hubiera sido un poco mejor de lo que ahora tenemos (The Rise of Skywalker), pero no por esto un producto perfecto.

El concepto de aventura nos lleva a tener una visión estructural completa (y a veces compleja) de la acción en tanto unión de segmentos de una historia (de un cuento) cuyo objetivo es entretener al público. Si un espectador se sienta ante una pantalla y decide ver un film de aventura, la motivación que lo empuja a optar por esta decisión es y tiene que ser la de querer pasar un buen rato olvidándose por un momento no tanto de lo problemas del mundo real (¿por qué, efectivamente, hay que hablar de una dicotomía de mundos, como si en el nuestro no fuera posible la presencia de la felicidad?) sino de las limitaciones a las que nos vemos sometidos. El cine, al fin al cabo, representaría una serie de eventos atados por un montaje (a veces excelente) que compone un cuento orgánico, y el género al que pertenecen las diferentes obras nos permiten tener de antemano una categorización que lleva a que nos acerquemos con unos conocimientos previos de la estructura general. Si yo me pongo a ver un film de aventura, entonces, ya tendré unos prejuicios que me ayudarán a descifrar la película (obviamente esto no les puede pasar a quienes no hayan visto en su vida ninguna película).

El concepto de aventura nos lleva a tener una visión estructural completa (y a veces compleja) de la acción en tanto unión de segmentos de una historia (de un cuento) cuyo objetivo es entretener al público. Si un espectador se sienta ante una pantalla y decide ver un film de aventura, la motivación que lo empuja a optar por esta decisión es y tiene que ser la de querer pasar un buen rato olvidándose por un momento no tanto de lo problemas del mundo real (¿por qué, efectivamente, hay que hablar de una dicotomía de mundos, como si en el nuestro no fuera posible la presencia de la felicidad?) sino de las limitaciones a las que nos vemos sometidos. El cine, al fin al cabo, representaría una serie de eventos atados por un montaje (a veces excelente) que compone un cuento orgánico, y el género al que pertenecen las diferentes obras nos permiten tener de antemano una categorización que lleva a que nos acerquemos con unos conocimientos previos de la estructura general. Si yo me pongo a ver un film de aventura, entonces, ya tendré unos prejuicios que me ayudarán a descifrar la película (obviamente esto no les puede pasar a quienes no hayan visto en su vida ninguna película).

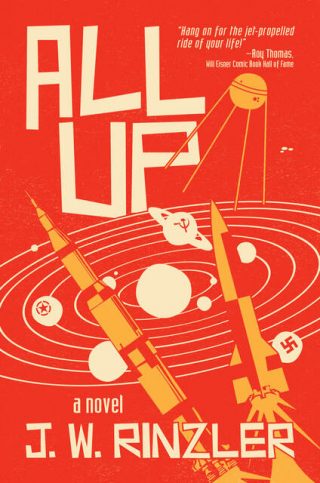

Jonathan W. Rinzler (1962) ha editado varios libros sobre los mundos de George Lucas, desde Star Wars a Indiana Jones. Rinzler es también el autor All Up, una novela entre lo histórico y la ciencia-ficción que nos habla de la época de los cohetes, desde la segunda guerra mundial hasta los años sesenta.

Jonathan W. Rinzler (1962) ha editado varios libros sobre los mundos de George Lucas, desde Star Wars a Indiana Jones. Rinzler es también el autor All Up, una novela entre lo histórico y la ciencia-ficción que nos habla de la época de los cohetes, desde la segunda guerra mundial hasta los años sesenta. JWR: La diferencia es grande, pero en ambos medios estás contando una historia. Así que empleas la herramienta que tienes a disposición, intentando atraer y divertir a tu público. Efectivamente, mi objetivo es divertir, pero en este caso fue también seguir fiel al material original. Me gustan los cómics porque, como en las novelas, puedes parar el tiempo y disfrutar de los dibujos mientras lees la historia. He leído Art of Sequential Storytelling, de Will Eisner. El guionista y el artista de un cómic (a veces son la misma persona) quieren rellenar la página de la manera más interesante, mientras que el director quiere rellenar la pantalla. En todos casos, lo que se intenta hacer es conectar una imagen con otra, desde un punto de vista estático o activo, a través de la composición y de la edición.

JWR: La diferencia es grande, pero en ambos medios estás contando una historia. Así que empleas la herramienta que tienes a disposición, intentando atraer y divertir a tu público. Efectivamente, mi objetivo es divertir, pero en este caso fue también seguir fiel al material original. Me gustan los cómics porque, como en las novelas, puedes parar el tiempo y disfrutar de los dibujos mientras lees la historia. He leído Art of Sequential Storytelling, de Will Eisner. El guionista y el artista de un cómic (a veces son la misma persona) quieren rellenar la página de la manera más interesante, mientras que el director quiere rellenar la pantalla. En todos casos, lo que se intenta hacer es conectar una imagen con otra, desde un punto de vista estático o activo, a través de la composición y de la edición. Formar parte de una serie implica que el objeto de discusión tenga cierto tipo de relación con lo que lo que se sitúa a su alrededor. Esta relación tiene sentido, entonces, si vamos a controlar la estructura global de la obra, como si los diferentes episodios (piezas) que se entremezclan según un orden lógico (sobre el tablero) necesitaran un análisis en tanto fragmento de algo más grande; no nos extrañaría, entonces, rechazar una crítica a un capítulo de un libro ya que, si nos concentramos solamente en una porción, perderíamos el sentido de la estructura completa. Para salir de este impasse tendríamos que afirmar la necesidad de tener una visión completa, so pena de no querer hacer un análisis diferente, sui generis, como puede ser el técnico, en el cual nos concentramos sobre un trozo, porque es allí que se encuentra lo que nos interesa (cómo se hace un final, por ejemplo, o cómo se construye el principio de una historia). Diferente, sin embargo, es la cuestión de la serie, ya que si cada capítulo (entendido aquí como entrega) es parte de una arquitectura superior, esto no nos impide estudiar sus partes en tanto producto en sí.

Formar parte de una serie implica que el objeto de discusión tenga cierto tipo de relación con lo que lo que se sitúa a su alrededor. Esta relación tiene sentido, entonces, si vamos a controlar la estructura global de la obra, como si los diferentes episodios (piezas) que se entremezclan según un orden lógico (sobre el tablero) necesitaran un análisis en tanto fragmento de algo más grande; no nos extrañaría, entonces, rechazar una crítica a un capítulo de un libro ya que, si nos concentramos solamente en una porción, perderíamos el sentido de la estructura completa. Para salir de este impasse tendríamos que afirmar la necesidad de tener una visión completa, so pena de no querer hacer un análisis diferente, sui generis, como puede ser el técnico, en el cual nos concentramos sobre un trozo, porque es allí que se encuentra lo que nos interesa (cómo se hace un final, por ejemplo, o cómo se construye el principio de una historia). Diferente, sin embargo, es la cuestión de la serie, ya que si cada capítulo (entendido aquí como entrega) es parte de una arquitectura superior, esto no nos impide estudiar sus partes en tanto producto en sí.

El mundo de las guerras de las galaxias nace como idea de George Lucas por haber él crecido con aquellas imágenes típicas de Flash Gordon y el formato en serie. Se supone, entonces, que este mundo había ido desarrollándose durante mucho tiempo y que, por esta razón, tiene que haber ido cambiando hasta encontrar su estructura final. Se podría además decir que, una vez que se había dado cuenta del éxito del cuarto episodio, Lucas tuvo que seguir imaginando el movimiento hacia un final satisfactorio (el quinto y el sexto episodio) para finalmente volver a los orígenes de este cuento fantástico (en el sentido de “fantasía”) muchos años después con las precuelas (antes despreciadas, hoy en día un poco más amadas). El Star Wars que hemos aprendido a amar (o hasta odiar, ya que cada persona tiene sus gustos) no es, por esta razón, algo que nació para nuca variar, sino que su arquitectura tuvo que adaptarse continuamente hasta llegar a un resultado final más bien preciso. La adaptación de

El mundo de las guerras de las galaxias nace como idea de George Lucas por haber él crecido con aquellas imágenes típicas de Flash Gordon y el formato en serie. Se supone, entonces, que este mundo había ido desarrollándose durante mucho tiempo y que, por esta razón, tiene que haber ido cambiando hasta encontrar su estructura final. Se podría además decir que, una vez que se había dado cuenta del éxito del cuarto episodio, Lucas tuvo que seguir imaginando el movimiento hacia un final satisfactorio (el quinto y el sexto episodio) para finalmente volver a los orígenes de este cuento fantástico (en el sentido de “fantasía”) muchos años después con las precuelas (antes despreciadas, hoy en día un poco más amadas). El Star Wars que hemos aprendido a amar (o hasta odiar, ya que cada persona tiene sus gustos) no es, por esta razón, algo que nació para nuca variar, sino que su arquitectura tuvo que adaptarse continuamente hasta llegar a un resultado final más bien preciso. La adaptación de Encontramos así la división entre los buenos (en una situación de inferioridad) y los malos (los que tienen casi todo el poder), así como a nuestros personajes principales en sus arquetipos, como el viejo sabio (Skywalker), el joven lleno de coraje pero con poca experiencia (Annikin), el ayudante en la forma del piloto alienígena (Solo), o el enemigo por excelencia, símbolo de la corrupción del poder y de la lucha contra la libertad (el emperador). Lo que resulta de la lectura de esta novela gráfica, entonces, es una visión bastante precisa de una idea general pero que, una vez comparada con lo que ha llegado a las salas de cine, demuestra también ciertas diferencias. La presencia de la muerte y del concepto de sacrificio, por ejemplo, tienen un peso a veces mayor en The Star Wars que en Episodio IV, lo cual lleva a notar ciertos detalles más violentos (en un sentido neutro y por nada negativo) en la novela gráfica.

Encontramos así la división entre los buenos (en una situación de inferioridad) y los malos (los que tienen casi todo el poder), así como a nuestros personajes principales en sus arquetipos, como el viejo sabio (Skywalker), el joven lleno de coraje pero con poca experiencia (Annikin), el ayudante en la forma del piloto alienígena (Solo), o el enemigo por excelencia, símbolo de la corrupción del poder y de la lucha contra la libertad (el emperador). Lo que resulta de la lectura de esta novela gráfica, entonces, es una visión bastante precisa de una idea general pero que, una vez comparada con lo que ha llegado a las salas de cine, demuestra también ciertas diferencias. La presencia de la muerte y del concepto de sacrificio, por ejemplo, tienen un peso a veces mayor en The Star Wars que en Episodio IV, lo cual lleva a notar ciertos detalles más violentos (en un sentido neutro y por nada negativo) en la novela gráfica.