La distopia, en el sentido más simple de esta palabra, nos lleva a pensar en un mundo que, de por sí, sería la actuación de una pesadilla de carácter político. Nace, este concepto, no tanto de la relación con el cambio estructural de la utopía, sino en función de aquellos elementos que ya forman parte de este elemento dialógico (se trata de un diálogo entre el autor y sus lectores, algo que ya se podía notar en Platón y que, efectivamente, es parte del caveat de Orwell); la distopia, efectivamente, no funciona solo en su valor de doppelgänger negativo, sino que pone de manifiesto aquellos problemas que ya se presentan en la estructura general de la utopía, o sea que, muy llana y simplemente, lo que para ti es un paraíso podría ser, para mí, una verdadera pesadilla. Esta función de contrapeso llevaría entonces a que las direcciones positivas y optimistas de las que esperamos vernos colmados se traduzcan también en una advertencia capaz de ayudarnos a tener una visión más fría y atenta de lo que la política presente puede provocar en el futuro (desde el problema del comunismo y de su dictadura en el ya mencionado Orwell hasta el problema de la libertad de género en el hoy famoso Cuento de la criada).

La distopia, en el sentido más simple de esta palabra, nos lleva a pensar en un mundo que, de por sí, sería la actuación de una pesadilla de carácter político. Nace, este concepto, no tanto de la relación con el cambio estructural de la utopía, sino en función de aquellos elementos que ya forman parte de este elemento dialógico (se trata de un diálogo entre el autor y sus lectores, algo que ya se podía notar en Platón y que, efectivamente, es parte del caveat de Orwell); la distopia, efectivamente, no funciona solo en su valor de doppelgänger negativo, sino que pone de manifiesto aquellos problemas que ya se presentan en la estructura general de la utopía, o sea que, muy llana y simplemente, lo que para ti es un paraíso podría ser, para mí, una verdadera pesadilla. Esta función de contrapeso llevaría entonces a que las direcciones positivas y optimistas de las que esperamos vernos colmados se traduzcan también en una advertencia capaz de ayudarnos a tener una visión más fría y atenta de lo que la política presente puede provocar en el futuro (desde el problema del comunismo y de su dictadura en el ya mencionado Orwell hasta el problema de la libertad de género en el hoy famoso Cuento de la criada).

La Nueva York de Carpenter, por supuesto, forma parte de los cuentos distópicos de nuestra cultura, no solo cinematográfica, sino más bien cultural (véase también el libro sobre la producción del filme). En su función elemental, efectivamente, la obra del autor estadounidense nos llevaría a seguir las aventuras de un personaje principal, Snake Plissken, cuyo objetivo se sitúa en una dualidad relativa: por una lado estaría el de salvar al presidente de los Estados Unidos, fin este de ninguna importancia para nuestro antihéroe, mientras que por el otro, se situaría la voluntad de supervivencia, aquella fuerza biológica que nos empuja a hacer también lo que normalmente rechazaríamos. Es por esta razón que la relatividad de la que hemos hablado ayuda a construir una estructura narrativa que juega con el carácter típicamente nihilista de Plissken: si bien él va a ser el héroe de nuestro cuento, este rol se debe no tanto a unos elementos intrínsecos, sino a una cuestión estrictamente conectada al azar y al presentar también la característica de ser un sujeto fácilmente prescindible, cuya existencia se encuentra en el conjunto de seres que es posible sacrificar ante unos objetivos (más) altos.

Demostración visual de una pérdida de empatía, la Nueva York en la que Plissken se mueve para encontrar y salvar a un presidente horrible es la encarnación del elemento orgánico de una sociedad que ha fluido hacia una necesidad de reconstruir su cuerpo. Isla que se rige por sí misma, estado que se alimenta en el interior de otro más grande, esta Nueva York es el punto de partida para que los peores elementos de la humanidad puedan funcionar bajo el concepto de supervivencia del más fuerte (una fuerza, obviamente, de carácter violento). Su estructura en cuanto modelo pseudobiológico de la sociedad humana nos ayudaría entonces a crear un doble nivel de lectura de su misma existencia: por un lado esta ciudad sería la representación del verdadero ánimo humano, afirmación rotunda por parte de Carpenter, de que el hombre (y la mujer) es en definitiva un personaje del que el universo puede deshacerse sin temor a romper un equilibrio natural, y por el otro, esta Nueva York permitiría acceder al significado de propagación de una enfermedad, ya que el estado hiperconservador de los Estados Unidos distópicos necesita esta ciudad, cuya diferencia superficial escondería una similitud profunda.

La película de Carpenter forma parte, por estas razones, de la cultura y contracultura típica de nuestros tiempos. Más allá del valor temporal en relación con la sociedad en la que fue concebida, la de los años setenta y ochenta americanos, logra efectivamente traspasar los bordes del tiempo y entrar directamente en el conjunto de obras sempiternas que funcionan en cuanto elementos de debate y de diálogo con cualquier tipo de espectador, pasado, presente o futuro. La correcta mezcla de voluntad narradora y de elementos de crítica social subrayan, de hecho, la importancia que tiene el cine en su función de punto de contacto entre el mundo exterior (el real, el en que vivimos y actuamos) y el mundo interior (el de la películas, limitado teóricamente por los bordes de la pantalla), importancia que se traduce en la voluntad por parte de un artista de quererle hablar a su público. El nihilismo en el que está sumergida esta obra, entonces, logra salir de sus límites narrativos y, sin dejar duda alguna, nos presenta un mundo que se crea una y más veces en nuestro imaginario cultural y social; película perturbadora, a todos quizás nos gustaría ser como su protagonista, incapaces, sin embargo, de dejarnos llevar por una visión así deprimida del ser humano.

Rehacer significa, por supuesto, volver a mancharse las manos con algo que ya está (en el sentido de existir, de tener su espacio físico en el universo, de ser algo del que podemos hablar). Es aquel “re”, entonces, lo que nos lleva a pensar que algo a lo mejor no funcionaba, que no encajaba en los engranajes de la estructura a la que nos referimos (literaria, musical, arquitectónica, lo que sea). El “re” es la demostración de que se puede tomar la forma precedente y (re)moldearla para que se adecúe al pedido presente, o sea el acto de pedir (exigir) que algo se (re)construya según nuevas reglas, hasta el punto de dejar claro que lo que fue ahora ya no es, sino que se reverbera hasta allí donde pueda dentro de las nuevas paredes. O, más sencillamente (menos poéticamente), ya bien se podría decir que los remake forman parte de cierta voluntad de volver a hablar de algo porque pensamos que podríamos añadir unos nuevos elementos, o tan solo variar el ritmo con el cual (y para el cual) fueron creadas ciertas obras. Nada nuevo, por supuesto, sino tan obvio que poco espacio deja, quizás, a hablar demasiado de la faena (sin embargo, el acto de comentar es un acto necesario).

Rehacer significa, por supuesto, volver a mancharse las manos con algo que ya está (en el sentido de existir, de tener su espacio físico en el universo, de ser algo del que podemos hablar). Es aquel “re”, entonces, lo que nos lleva a pensar que algo a lo mejor no funcionaba, que no encajaba en los engranajes de la estructura a la que nos referimos (literaria, musical, arquitectónica, lo que sea). El “re” es la demostración de que se puede tomar la forma precedente y (re)moldearla para que se adecúe al pedido presente, o sea el acto de pedir (exigir) que algo se (re)construya según nuevas reglas, hasta el punto de dejar claro que lo que fue ahora ya no es, sino que se reverbera hasta allí donde pueda dentro de las nuevas paredes. O, más sencillamente (menos poéticamente), ya bien se podría decir que los remake forman parte de cierta voluntad de volver a hablar de algo porque pensamos que podríamos añadir unos nuevos elementos, o tan solo variar el ritmo con el cual (y para el cual) fueron creadas ciertas obras. Nada nuevo, por supuesto, sino tan obvio que poco espacio deja, quizás, a hablar demasiado de la faena (sin embargo, el acto de comentar es un acto necesario).

La experimentación supone una

La experimentación supone una

La expresión artística (dejemos a un lado la cuestión de la obra de arte) se basa en la necesidad de expresar una situación intelectual que se ha ido construyendo en nuestra mente. O, más sencillamente, lo artístico como producción es el acto de traer a nosotros lo que está dentro de una cabeza (alguien hablaría de incomunicabilidad universal, pero somos todos seres humanos, capaces de intercambiarnos informaciones y entendernos por tener el mismo ADN, más o menos, y por ser parte de la misma cultura). El arte, entonces, no es solo la necesidad de proponer al público una lección (sobre todo en el caso del arte de narrar) con la que analizar nuestras costumbres, nuestros deseos y nuestras leyes, sino que implica también la voluntad de trazar un discurso que se sustenta a través de una estructura estética con la que activar el proceso de “entender”. Y es que, efectivamente, hay que entender un producto, analizarlo desde el punto de vista correcto, acercarse a su significado real y emitir un juicio, por si acaso, que se base en lo que efectivamente nos quiere decir, y no en lo que pensamos que nos está diciendo simplemente porque no queremos dejarle la posibilidad de utilizar sus mismas palabras, sino las nuestras.

La expresión artística (dejemos a un lado la cuestión de la obra de arte) se basa en la necesidad de expresar una situación intelectual que se ha ido construyendo en nuestra mente. O, más sencillamente, lo artístico como producción es el acto de traer a nosotros lo que está dentro de una cabeza (alguien hablaría de incomunicabilidad universal, pero somos todos seres humanos, capaces de intercambiarnos informaciones y entendernos por tener el mismo ADN, más o menos, y por ser parte de la misma cultura). El arte, entonces, no es solo la necesidad de proponer al público una lección (sobre todo en el caso del arte de narrar) con la que analizar nuestras costumbres, nuestros deseos y nuestras leyes, sino que implica también la voluntad de trazar un discurso que se sustenta a través de una estructura estética con la que activar el proceso de “entender”. Y es que, efectivamente, hay que entender un producto, analizarlo desde el punto de vista correcto, acercarse a su significado real y emitir un juicio, por si acaso, que se base en lo que efectivamente nos quiere decir, y no en lo que pensamos que nos está diciendo simplemente porque no queremos dejarle la posibilidad de utilizar sus mismas palabras, sino las nuestras.

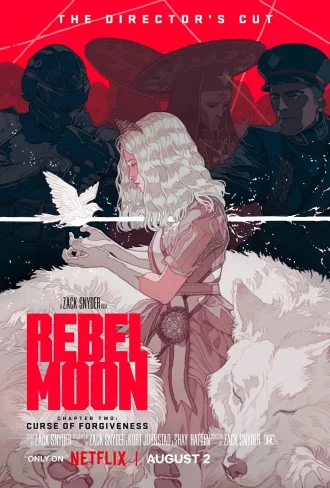

Quizás sea difícil, a veces, crear epopeyas en el contexto moderno. Trátese o no de una cuestión cultural, es verdad que la épica hoy en día poco valor tiene, algo que, efectivamente, ya había perdido hace muchos siglos. Después del Cid, de Ariosto, de la Jerusalén y otros libros (algunos de los cuales quemados por los amigos del Quijote), la literatura ha preferido trabajar con material más real, menos ficticio, y producir una serie de elementos más ajustados a los hábitos y a los gustos de su público contemporáneo. Verdad es también que una de las películas más importantes (y racistas, por supuesto, diga Griffith lo que quiera decir, y se disculpe lo que quiera con su Intolerance) de la historia del cine es una epopeya americana (mejor dicho, terrible y rotundamente “gringa”) que pone de manifiesto cómo los malos negros solo pueden y tienen que ser abatidos por los buenos blancos del Klan (mala idea, por supuesto, y demos las gracias a un mundo en el cual la mayoría, creemos, rechaza esta idea). Algo parecido a la epopeya, en los tiempos modernos, es la hexalogía de Lucas (todo lo que viene después de él no tiene valor real, seamos serios), y la obra presente de Snyder, secuela de un primer capítulo un poco flojo, nace efectivamente como propuesta para la galaxia lejana.

Quizás sea difícil, a veces, crear epopeyas en el contexto moderno. Trátese o no de una cuestión cultural, es verdad que la épica hoy en día poco valor tiene, algo que, efectivamente, ya había perdido hace muchos siglos. Después del Cid, de Ariosto, de la Jerusalén y otros libros (algunos de los cuales quemados por los amigos del Quijote), la literatura ha preferido trabajar con material más real, menos ficticio, y producir una serie de elementos más ajustados a los hábitos y a los gustos de su público contemporáneo. Verdad es también que una de las películas más importantes (y racistas, por supuesto, diga Griffith lo que quiera decir, y se disculpe lo que quiera con su Intolerance) de la historia del cine es una epopeya americana (mejor dicho, terrible y rotundamente “gringa”) que pone de manifiesto cómo los malos negros solo pueden y tienen que ser abatidos por los buenos blancos del Klan (mala idea, por supuesto, y demos las gracias a un mundo en el cual la mayoría, creemos, rechaza esta idea). Algo parecido a la epopeya, en los tiempos modernos, es la hexalogía de Lucas (todo lo que viene después de él no tiene valor real, seamos serios), y la obra presente de Snyder, secuela de un primer capítulo un poco flojo, nace efectivamente como propuesta para la galaxia lejana.