A fondo

Léolo

Leer Léolo

Jacques Brel como símbolo

Los griegos llamaban símbolo (symbolon) a una pieza partida por la mitad, de suerte que el poseedor de cada parte podía reconocer en el futuro la alianza con el portador de la otra.

Los hermanos Lozeau se sacan unas monedas vendiendo periódicos viejos al peso. Es su proceso de crecimiento entre palabras y los textos a los que no prestan atención.

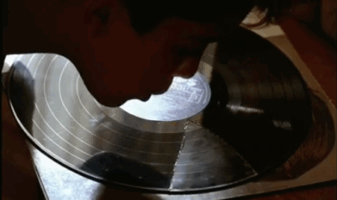

Pero Leo se fija en un álbum de Jacques Brel. Al disco le falta un trozo.

—¡Solo el papel! —le insta Fernand.

Efectivamente, no escucharemos esa música en toda la película. Sí en cambio Cold cold ground de Tom Waitts [¿enmascarando tal vez a Leonard Cohen?], o a Bianca, cantando en italiano [solo il sogno e la realità …].

Volveremos a ver el álbum en cuatro ocasiones. Segunda:

En un zoom atrás, la cámara, apuntando al espejo, nos hace creer primero que Léolo se está masturbando una vez más –es lo que hacía en la escena precedente–, para mostrarnos finalmente que lee sentado sobre los hombros de su hermano, endureciendo así su ejercicio.

La encimera de la cómoda no puede ser más elocuente. Ahí tenemos, encapsulada en una imagen, la formación de la subjetividad. Bajo el espejo de la apariencia, de izquierda a derecha: el álbum de Jacques Brel y delante una lámpara, un verdadero falo transparente; la linterna frontal con la que Léolo y el Domador de Versos rescatan de la basura palabras y textos para purificarlos en el fuego; una cerámica hermafrodita; una radio; una flor –artificial, como sabremos más tarde–; un pequeño trofeo y detrás otra lámpara.

El film nos ha inoculado primero la idea del sexo para sacárnosla después. En realidad, nos engaña dos veces, porque sigue manteniendo las alusiones sexuales perfectamente visibles, exactamente al mismo nivel que las, digamos, artísticas, intelectuales o espirituales.

La tercera vez que vemos el álbum está perfectamente alineado con el reflejo de Léolo en el mismo espejo. Hay una identificación de uno y otro, mientras que el hermano les da la espalda. En su lado queda el trofeo que veíamos, duplicado, imaginario.

Ahora vemos refulgir la enhiesta lámpara, mientras se duplican la rosa roja y una bandera francesa, que antes no estaba exactamente ahí. Un emblema político entre dos referencias sexuales características.

Antes de terminar sobre el rostro de Léolo escribiendo, sigue el barrido de la cámara por la pared de la habitación, donde veremos una especie de águila siniestra y carteles de pieles rojas y vaqueros del oeste

—Si alguien de la familia advirtiera que la flor no es natural.

La madre ha puesto esa flor, pero resulta que es artificial, ¿artificial como un estado?, ¿como una civilización?

Desde luego, lo que no es natural es la sexualidad. Nada es natural en la sexualidad, como demuestra Léolo con cada experiencia sexual.

—Dejé de ver el rosa… el rosa sucio… un rosa muerto… ya no siento mi carne… ya no estoy en ella.

Es su experiencia oceánica del amor, de la pequeña muerte, mientras viola en el váter el trozo de hígado que ha comprado su madre para alimentar a la familia. El círculo de la purificación y la salud, o de la profanación y la impureza es el mismo que el de la vida y la muerte: la bañera, el inodoro, el sexo parcial y ciego, la mirada sobre la pornografía y, en medio, el cerúleo cadáver de un pollo.

—No quiero quedarme en este cementerio de muertos vivientes. Pero mis dedos del pie me recuerdan que estoy aquí

Ahí tenemos una cosa por otra: el fetiche…

Cada día el agujero es más grande. Amenaza con tragarlo un día.

Es justamente lo que teme Berenice Einberg, la protagonista del libro que sustenta la película. “Todo me traga” –es la primera frase del libro–.

Sin embargo, ¿hablamos realmente de sexualidad?, ¿es que ve Léolo peligrar su integridad psíquica si el sexo está en cualquier trozo de carne, cada trozo de cuerpo, en la mirada?, ¿o hablamos de alguna otra pulsión subjetiva, de otra clase de sujeto?

La cuarta y última vez que vemos el disco será justamente antes de que Léolo se hunda definitivamente en la locura a la que parece destinada su estirpe.

Roto ya el último vínculo –su hermana Rita–, Léolo se topa, dentro del libro que le da la palabra, con el trozo que le faltaba al disco.

De nuevo, Brel y la imagen de Léolo en el espejo se solapan. A la izquierda, un cartel de Italia apenas cubierto por un sombrero vaquero y la cartuchera con la pistola de juguete.

Coincide perfectamente, por lo que lo restaura con cola.

Cuando sopla para que esta se seque, más parece que trata de insuflar vida en él. Recordaremos que espíritu significa soplo.

¿Cómo puede ser que la completitud del símbolo reconstruido equivalga precisamente a la locura? ¿No será porque la locura está simbolizando realmente otra cosa?

Todo símbolo puede –y suele– aglutinar diferentes sentidos. Freud demostraba, a propósito de los símbolos del sueño, que pueden tanto condensar, como desplazar sentidos diversos, incluso contradictorios. Compartía además con Marx el concepto de sobre-determinación para expresar esta capacidad de sumar sin disolverse. En relación con las películas, muchas veces se habla de capas de cebolla. Está bien la metáfora si sirve para entendernos.

Léolo, Quebec, 1992

Treinta y tres años después de su estreno, un comentario sobre Léolo no puede ceñirse al impacto emocional que significa su visión.

Se admite que un escritor penetre en la mente de un loco y lo narre, pues la palabra escrita hace de escudo para exorcizar su mortífero poder de contagio. El guardián entre el centeno, de Salinger, o El hijo de Dios, de McCarthy, son ejemplos americanos. Americanos no, estadounidenses. Porque Canadá tiene su propia novela-delirio, L’avalée des avalés, de Rejean Ducharme, el único libro que lee Léolo. [¡Qué cerca ese nombre de ese verbo!]

Mientras solamente Canadá —y Valladolid— premiaba el hundimiento de Léolo y toda su familia en la locura, ese mismo año, en Estados Unidos, en Hollywood, se enaltecía con el óscar El silencio de los corderos. La claridad de la ley [la agente del FBI se llama Clarice] destruye la locura del psicópata, aunque para ello apele al más psicópata de todos, al psiquiatra caníbal Hannibal Lecter. La locura está asociada al peligro mortal y al asesinato, pero específicamente al acto de devorar. Devorar, avaler en francés. Les avalés son entonces los devorados.

Devorados ¿quiénes? ¿por quién? Todo depende de la categoría de sujeto que estemos barajando.

El sujeto de la enunciación: ¿Lauzon, el Domador de Versos, Léolo, Berenice o Ducharme?

El sujeto de la cordura. O su ruina, el loco.

El sujeto de la razón, de la modernidad. O su negación, el soñador, el engañado, el mentiroso, el poeta.

Entendemos que el trozo del disco dentro del libro no trata solamente de lenguaje, ni siquiera solamente de lengua; se trata de restituir, de reconstruir toda una cultura, la cultura donde Ducharme y Brel se equiparan. Solo que Ducharme es además un escritor del siglo XX que ha dejado hablar al monólogo interior, al delirio interior, como Joyce, como Beckett, como Woolf, como Faulkner. ¿Cómo mantener la cordura?

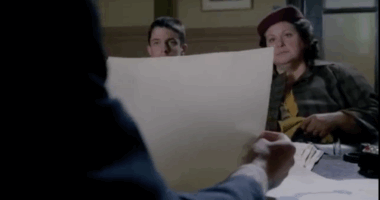

¿Cómo no van a tomar por retrasado a Fernand si presenta un folio en blanco diciendo que ha dibujado un conejo blanco en la nieve? ¿Pero no es justamente lo que hizo Malevich con su cuadro blanco sobre blanco? ¿O Beckett? [«Trazos confusos signos sin sentido gris claro casi blanco. Cuerpo desnudo blanco fijo invisible blanco en blanco»(1) ].

Por supuesto el sujeto puede ser el sujeto simplemente humano, el sujeto de deseo. Y desde luego se puede leer Léolo en clave psicoanalítica. Ahí tenemos todo lo necesario: mamá, papá, el hermano; todos los hitos de la sexualidad, con todas, absolutamente todas sus perversiones; todas las aberraciones; y la pendiente de la locura que arrastra al que no supera las pruebas de subjetivación. Es precisamente la lectura que hacen Jesús González Requena y Amaia Ortiz de Zárate (2). Aunque no excluyen referencias estructurales narrativas, como los niveles de enunciación, o los actantes funcionales del relato, pero tampoco las míticas o las mitológicas [el conflicto abuelo, nieto y madre como una recreación del mito del cielo Urano, la tierra Gea y el tiempo Cronos].

Pero podría tratarse también del sujeto político ¿Hay cierto tratamiento metafórico de los personajes o de las situaciones para narrar de forma alusiva lo que significa la segunda mitad del siglo XX en Quebec, como en la novela de Ducharme? (3) La clave es la llamada Revolución Tranquila de los años sesenta, época en la que se escribió la novela, la misma en la que Léolo nace y crece. Este artículo puede ayudar a ilustrar lo que significaron esas décadas (4).

El pobre Fernand no pudo de niño con el chulo del barrio, ni podrá de adulto, por mucho que hinche sus músculos a base de pesas y batidos. La segunda vez que le rompe la nariz, el matón se burla ya en inglés, y no en el torpe francés que maneja con ellos.

Cuando crezca, seré arrogante e impía. Habré echado raíces tan gruesas como las columnas de la sinagoga. […] Caminaré contra las llamas y contra los ejércitos –dice Bernice Einberg en el libro.

Y cuando mi hermano sea una montaña, yo tampoco tendré miedo. Y podré ir por todas las callejuelas de la tierra a decir a todos los mierdas de este mundo lo que pienso de ellos. ¡Ay de aquellos que no inclinen la cabeza a nuestro paso! Hasta los árabes y los judíos tendrán miedo de mí. De lo alto que estaré sobre los hombros de mi hermano –clamaba Léolo, antes del ignominioso derrumbe de Fernand.

Si se trata del sujeto histórico o cultural, encontramos cierta tensión con el político. Están relacionados, pero no coinciden. Me refiero a la lengua francesa y a la identidad quebequense fundada en un frágil equilibrio entre la francofonía y la federación con el resto de Canadá. Hay una filiación que se impugna, la anglosajona, en tanto encastrada en la norteamericana, a cambio de reclamar y reafirmar la herencia francesa, europea y mediterránea. Ahora bien, si la herencia francesa está representada en la madre, en la lengua materna ¿por qué Léolo la identifica más bien con Italia? Y aquí me atrevería a decir que es tanto por Fellini, como por Empédocles, que era siciliano.

El director se llama Jean-Jacques Lauzon, el protagonista Leo Lozeau, pero quiere ser llamado Léolo Lozone. De Lauzon. diríase que asemeja el afrancesamiento de Lawson, el hijo de la ley. ¿Qué ley? Si es hijo, no puede ser otra que la ley paterna, la del nombre del padre. Justamente lo que quiere impugnar Léolo, que quiere ser llamado Lozone, Lozeau-ne. “Ne” es la negación en francés, luego tenemos Lozeau-no. Y como Lozeau y Lauzon son homófonos en francés, la aparente italianización es el gesto de afirmación del hijo que borra al padre.

El primer sueño de Léolo es el de su origen mítico, más bien contra mítico. No es hijo de su padre, sino de un tomate fertilizado por el semen de un lascivo agricultor siciliano y exportado a Canadá para fecundar fortuitamente a su madre en el mercado. Aunque no es simplemente Italia, sino que se trata de Sicilia, uno de los enclaves principales de la cultura griega. En concreto, Taormina, con el volcán nevado al fondo. Y ellos, por metonimia, remiten a Empédocles de Agrigento y el mito de su muerte arrojándose al Etna, como gesto imperecedero de la afirmación del hombre como ser para la muerte.

Morir, renacer

Porque ¿es que acaso el Domador de Versos es el propio Léolo de adulto? Es decir, ¿es que Léolo, a quien hemos visto sucumbir a lo que parecía su destino, la catatonia, habría podido domar finalmente a la locura mediante la escritura, la poesía, el cine? Hay quien lo afirma, como hay quien lo niega.

Me remito a una escena aparentemente irrelevante de la película, la visita del Domador de Versos a la madre. Temporalmente, tendría que ser un flash forward, puesto que el hombre ha recopilado lo que ha ido escribiendo Léolo antes de su colapso. ¿Cuál ha sido su gesto, su acto? Una donación simbólica. Como la mesa de la cocina se balanceaba con los movimientos de la madre, él ha calzado la pata con un libro, con el único libro. ¿A dónde nos lleva? Además de la francofonía, del sujeto Quebec (3), nos lleva a la poesía, al cine, a la sublimación de la literatura y el arte como esquinazo a la locura, a la afirmación del sujeto. Repasemos la escena.

El hombre ha encontrado la dirección en la basura y va a la casa. La mujer lo ve a través de la ventana. Él descubre su cabeza y sonríe. Ella esboza una sonrisa y le dice suavemente que si se lava las manos podrá sentarse a comer tarta. Y así lo hace. Vemos a la mujer amasar el pan, lo que, como hemos dicho, hace que la mesa se bambolee. Cuando él coloca el libro le dice que no debe preocuparse, porque está envuelto en plástico.

Si embargo no hay reciprocidad en el trato. Él se dirige a ella de usted y la llama Señora Lozeau. Ella en cambio le ha tratado de tú cuando le ha dicho que se lave las manos.

Para comprender el círculo de las identificaciones, diremos que ninguno de los dos son actores profesionales. Ella es Ginette Reno, una respetada cantante, que Lauzon ha elegido para representar una maternidad telúrica, primordial, nutricia, felliniana, amarcordiana. Él es Pierre Bourgault, profesor y destacado militante independentista. Aunque Lauzon haya negado razones políticas para su elección como figura de mentor, de padre espiritual, o, en términos estructurales, de Destinador y de Donador, en esta escena queda patente que aglutina todos esos roles.

La madre ha reconocido en él a su hijo, en cambio él, por la intervención de la ley paterna, ya ha cortado el vínculo con la madre. La cara de extrañeza de la madre no es por la banal frase (“No se preocupe señora Lozeau, está plastificado el libro”), sino porque él no la reconoce como madre.

Los dos nacimientos del sujeto

Porque hablamos de las dos filiaciones humanas, la biológica, representada por la madre, y la llamada paterna, es decir, la entrada en el lenguaje, en la cultura.

Así lo expresa Berenice Einberg en la novela: “No se nace naciendo. Se nace algunos años más tarde, cuando se toma consciencia de ser”

Y ¿cómo expresa Léolo esa consciencia? : “Porque sueño, yo no lo soy”, o “porque sueño, no soy”. No soy ¿Qué?: loco, inexistente, no-ser, nada.

Y soñar es leer, escribir, narrar. Así le encomienda el Domador de Versos: “Hay que soñar, Léolo, hay que soñar”. La tarea de soñar le es dada por alguien ajeno a él mismo. Solo así puede huir de la locura, escapando de la circularidad del discurso de la psicosis y del delirio.

¿Qué es Léolo, qué somos, tras el primer nacimiento, pero aun antes del segundo?:

Sentado en el orinal, llorando, tiene que hacer como mamá. A ojos de un infans, es decir, el que no ha accedido aun al lenguaje, la madre reclama, devora lo que uno es.

La bañera helada de la catatonia rima con la piscina del jardín, y ambos con el líquido amniótico. El grito de la madre arranca al ser de la inexistencia, de la nada del tiempo. Pero ese no es aún el tiempo humano.

Segundo nacimiento:

El que verdaderamente cumple la función paterna, el Domador de Versos, recoge fotos, textos, todo lo toma, todo lo destila, “como si se tratara de su propia historia”, porque “cree que las palabras y las imágenes deben mezclarse en las cenizas de los versos para renacer en la imaginación de los hombres”

“Me llevó tiempo comprender que él era la reencarnación de Don Quijote- Y que había decidido luchar contra la ignorancia. Y protegerme del abismo de mi familia.

Porque el relato tiene una función fundadora. En ella se crea el sujeto por segunda vez, ya plenamente humano.

-Hay que soñar, Léolo

Y ahí tenemos en una sola imagen los cuatro elementos de Empédocles: el agua femenina que no cesa, el fuego masculino donde arden las palabras y los textos, y el árbol, que es tanto tierra como aire, lo que une tierra y cielo.

-Porque sueño, no lo soy

Soñar es escribir, hacer cine, pero también leer y ver cine, porque no se puede entender escritor sin lector, ni imagen sin mirada. Es también la constatación de que vemos, de que leemos la película, cada película, con los ojos del sueño, del delirio, como si las palabras y las imágenes nos fueran impuestas, nos invadieran, o como si nacieran por sí mismas en nuestro interior, donde no distingo si soy yo o es otro cualquiera.

(1) Samuel Beckett, Residua: Bing, Tusquets, 1976

(2) Jesús González Requena / Amaia Ortiz de Zárate, Léolo: la escritura fílmica en el umbral de la psicosis, Contraluz libros de cine, 2000

(3) SANG Rui, La représentation de l’identité québécoise dans L’avalée des avalés , CsCanada, 2022

http://cscanada.net/index.php/ccc/article/viewFile/12636/12311

(4) Juan Gavasa, El Diario: De la revolución tranquila a la revolución de los ricos, 2019

https://www.eldiario.es/aragon/el-prismatico/revolucion-tranquila-ricos_132_1468401.html